出版社内容情報

日本近世社会における正統的な儒教的世界観の内面的崩壊過程を問題史的に解明し,〈自然〉〈作為〉の対抗の中に日本思想の近代化の型を探求.戦後の日本思想史研究の道を切り開いた古典的名著.新装版 毎日出版文化賞受賞

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

傘緑

24

呉智英(封建主義者にして白川静の圧倒的な讃美者)の『危険な思想家』の中に、本書は気持ち悪いくらいの讃美を受けている。思想に関して全くのズブの素人である私の感想もまた、『危険な思想家』の延長線上にあることを断っておきたい。本論文にかかる丸山眞男の問題意識は、なぜ幾多の革命や国家転覆を経験した支那の歴史は、フランス革命のような思想面でのダイナミックな変革を産まなかったのか?近似な文化圏(儒教)にある日本は、なぜ近代化を成し得たのか?丸山はその背後にある儒教(朱子学)という思想に迫っている。(以下コメント欄へ)2016/11/05

てれまこし

9

丸山は戦中派の自分の父より11歳年長。大正デモクラシー真っ只中に生まれ育ってる。だから戦争熱からも距離を置けた。戦後は戦中派が黙ったから、戦後世代はむしろ丸山世代の知的遺産を継承した。この世代の問題意識はなぜ近代化の道をたどっているようにみえた日本が突如として野蛮に逆戻りしたかというもの。近代化の行き過ぎを憂慮しアジア的精神への復帰を唱える「近代の超克」論に対して、近代化不足にその原因を見ようとする。近代化は西洋起源ではない。江戸にも近代思想の契機があった。しかしそれは成熟しなかったし、今でもしてない。2023/12/08

希望

6

『日本政治思想史研究』を読む時間は、とても深く、静かな体験でした。 丸山真男は、厳密な歴史研究を土台にしながら、古代から近代・現代に至るまでの日本政治思想の流れを丁寧にたどっていきます。 本書には、一般的な意味での物語や登場人物は出てきませんが、思想そのものが、まるで生き生きとした「登場人物」のように、歴史と現実のあいだで対話を重ねていくんですよね。 そこから、政治的な観念が社会や個人の生き方を、どのように形づくってきたのかが、静かに伝わってきます2025/06/21

めっかち

3

丸山真男とは思えないくらい思想的偏向がない。これは学術論文であると同時に戦前・戦中に書かれたものだからだろう。出征の朝まで原稿に手直しをしていたという話は感動的。で、内容としては、日本近代化に至る思想を荻生徂徠に見て、作為の契機がいかに現れたかを論じている。内容はしっかりしたものだが、読みづらい。引用文のあとに現代語訳とか付けてほしい(笑)。肝心の明治維新に関して言及がほぼ皆無なのも残念。丸山の代表作と言われるが、専門の研究者以外は、今の時代に読む必要のない本かな。2025/02/27

Ikkoku-Kan Is Forever..!!

3

再読。どういう意味においてこの本は古典なのか。まず上げられるのは、本書が「日本政治思想史」という学問を創出したこと。その意味は、この本が日本における公私問題の最初であるということでもある。西欧政治思想史をトレースしながら後期スコラ哲学がトマス主義に果たした役割を徂徠・宣長学に見出し、その政治的主体の創出(儒教の政治化)が逆説的に政治主体の歴史的相対化を促すというその論理は、一面で近代的思惟の指摘でありつつ日本における公と私が公の一方的突出に終わること(明治思想史の主旋律)も示し、今日の公共性論につながる。2017/05/04

-

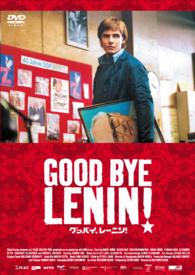

- DVD

- グッバイ、レーニン!