内容説明

戦後日本人が提示した、最も独創的で最も重要な世界史理論。

目次

文明の生態史観

近代日本文明の形成と発展

著者等紹介

梅棹忠夫[ウメサオタダオ]

1920~。人類学、比較文明学者。京都生まれ。1943年京都帝国大学理学部動物学科卒。理学博士。大阪市立大学助教授、京都大学人文科学研究所教授を経て、74年国立民族学博物館初代館長に就任(93年退任、その後同館顧問)。当初、動物生態学を専攻していたが、今西錦司の影響を受けて文化人類学に転じる。57年「文明の生態史観序説」を『中央公論』2月号に発表。その独自の平行進化説が反響を呼ぶ。94年文化勲章受章

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

おさむ

44

梅棹氏があみだした生態学理論から捉える世界の文明比較は、60年近く前の論考なのに知的好奇心を大いに刺激します。第1地域の日本と西洋諸国は平行進化を遂げてブルジョワが実権を握る高度資本主義社会に。一方、中印露、地中海・イスラムの4つの第2地域は古代帝国が生まれたが、封建制を経験せず、「悪魔の巣窟」である乾燥地帯の遊牧民から幾度も侵略を受けた為に資本主義が成熟しなかった。従来の世界の見方を変えてくれる名著。内田樹氏の日本辺境論にもつながっていく考え方にも感じました。2017/02/12

いーたん

9

井上章一氏や岡本隆司氏の世界史に関する著書で、いずれも大きな影響を受けたと記されていたのが、知の巨匠による本書であった。大陸の端っこ同士で、日本と西ヨーロッパは平行進化したという。ユーラシア大陸の中央にある乾燥地帯は「悪魔の巣」で凶暴な民族による征服の歴史故に集団主義的な第二地域と、中温帯で封建制度を経てブルジョワ革命によって個人の自覚が進んだ第一地域。両者の違いを生態史として浮き彫りにすると共に、日本が決して西洋化したのではなく、独自の進化を遂げているとの主張は、半世紀前の著書と思えないくらい新鮮だ。2020/06/03

Tomoichi

8

表題の論文が発表された昭和30年代はまだ歴史をマルクス史観でしか見れない時代。今から考えれば著者の考え方・物の見方は非常に真っ当である。また文章を小難しくする事がインテリであると勘違いしている人達とは違いものすごく読みやすい。著者が観念論の人で無い事がこの生態史観を産んだといえる。タイトルからすると取っ付きにくい感じだがエッセイ感覚で読めます。2015/01/12

greenman

8

文明の生態史観とは、生態学理論を元にした歴史の概念だ。梅棹氏は、旧世界をまず第一地域と第二地域にわける。第一地域には西ヨーロッパと日本が含まれ、第二地域は中国世界、インド世界、ロシア世界、イスラーム世界が、乾燥地帯の周辺に位置する。ここで著者は、西ヨーロッパと日本は平行遷移(サクセッション)してきたのではないかと主張する。第一地域は自生的遷移(オートジェニック・サクセッション)に発達し、一方で第二地域は、遷移が他成的(アロジェニック)におこなわれたので、ついに第一地域のようにはなれなかった。2010/02/11

Re哲学入門者

7

旧世界(アジア、ヨーロッパ、アフリカ北部)を第一地域(極東と極西)と第二地域(第一地域以外)に分けて考える。地理的、気候的要因で物事を考察するという手法はよく見かけるが、文化の並行進化説は新鮮で面白かった。近代日本は西欧の文化を真似ているのではなく、取り込み、日本風に修正を加えているという説明には納得した。2025/04/03

-

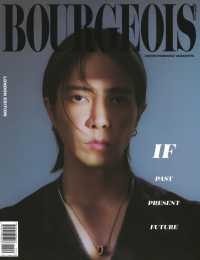

- 海外マガジン

- BOURGEOIS 8TH ISSUE…

-

- 電子書籍

- 走れ! T校バスケット部 7