目次

第1部 抽象的な権利ないし法(自分のものとしての所有;契約;不法)

第2部 道徳(企図と責任;意図と福祉;善と良心)

著者等紹介

ヘーゲル[ヘーゲル][Hegel,Georg Wilhelm Friedrich]

1770~1831。近代ドイツ最大の哲学者。シュトゥットガルトの中級官吏の家に生まれ、18歳でチュービンゲンの神学校に入学。親友ヘルダーリンとともにフランス革命に共感、自由主義的な神学観を抱き聖職に就くことを断念し、哲学者となってベルリン大学教授として生涯を終えた。「ドイツ観念論の大成者」であると同時に、その限界を超えて社会的現実における人間の学へと一歩をすすめ、マルクスにも大きな影響を与えた

藤野渉[フジノワタリ]

1912年(明治45年)熊本県生まれ。京都大学文学部卒業。名古屋大学名誉教授。1983年(昭和58年)逝去

赤沢正敏[アカザワマサトシ]

1922年(大正11年)広島県生まれ。東京大学大学院修了。愛知教育大学教授。1970年(昭和45年)逝去

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

- 評価

本屋のカガヤの本棚

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

グスタフ

7

「理性的であるものこそ現実的であり・・」というヘーゲルの考える理性は、当然のことながら、例えばカントの考えていた理性とは全く違う。実践理性という主観的な道徳的立場を固持するカントに対しては、空虚な形式主義のお説教だと手厳しい。しかしこれは、同じ理性という言葉を用いて、まったく違うものをあらわそうとしているようにも思える。「理性」とははなはだ厄介な言葉だ。2013/08/27

ルンブマ

4

ヘーゲルは近代市民社会を「万人の万人に対する個人的利益の闘争の場である」 と同時に「欲求の体系」であると言ったが、それはどういうことか。近代市民社会では、その社会に属するひとりひとりが等しい欲求主体として扱われた。その社会の中では、個々人の多種多様で特殊な私的欲求や恣意が相互的にぶつかり合い、その中で自分の欲求をかなえるような、全面的な相互依存のネットワークが形成された。つまり個人は、欲求主体として、 ただひたすら自らの私的欲求の充足に向けて突き進み、この欲求を充足するなかで他者と結びつけられたのである。

の

4

「抽象的な権利」「道徳」を収録。物を自らの手でつかみ取り自分のものだと言って離さないことが「所有」であり、それで得た具体的な「もの」の主体が「人格」と呼ばれるようになる。そして、「人格」が寄り集まり各々の権利を保障することが、即ち「権利」である。「権利」は「時効」を持ち、主体であることを継続的に主張しなければ「権利」が消えうせる性質をもつ。この見解は、いわゆる「法学」の類ではないが、ゆえに法学の範疇外の新鮮な観点が示されている。下巻を読むのも楽しみだ。2010/12/06

しお

2

第1巻では倫理(人倫)に至るまでの抽象法、道徳の場面が展開される。ヘーゲルは前提とする概念の内部から新しい概念が芽吹いてくるから、花の観察日記みたいで読んでいて楽しい(笑)。もちろん抽象法における所有などの場面の叙述は後になってマルクスによる批判が待っているわけだが(抽象的な場面だとしても、所有が肯定的なニュアンスで書かれていることはやはり恐ろしいに違いない)。どこかでキリスト教精神とその運命との連関を聞いたが、確かに市民的経済学の中にキリスト教的エートスが横たわる。人倫が出るのもこのベースありきなのか。2022/04/28

肉欲棒太郎

2

ヘーゲル哲学は一貫して「即自」ー「対自」ー「即自かつ対自」の弁証法が根底にある。客観的精神は、抽象的な権利ないし法(即自)ー道徳(対自)ー倫理(即自かつ対自)と発展していき、Ⅰ巻は権利ないし法から道徳までを扱う。2014/10/14

-

- 電子書籍

- 週刊ダイヤモンド 18年9月15日号 …

-

- 和書

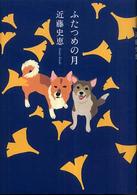

- ふたつめの月