内容説明

変化の時代に生きている私たちは、これまで経験したことのない問題に出会うことが少なくない。こうした未知の問題に取り組むには、情報の獲得とそれを活用した新知識の創造が求められる。これを情報問題解決プロセスと捉え、探し手の知識・思考・感情がどのように変化するのかを明らかにする。人間の複雑な情報行動に多角的アプローチを試みる本書は、情報スキルの効果的な習得や、その指導に明確な指針を与えるものである。

目次

1 情報と問題解決(情報とは何か;人はなぜ情報を探すのか?)

2 情報探しと構造化される知識(情報探しの特徴;プロセスとしての情報探し)

3 自己効力感(自己効力と自己効力感;四つの形成要因 ほか)

4 情報行動のパターン(情報行動文法;問題解決ゴールと情報ニーズ ほか)

5 情報スキル(情報スキルを身に付けた人とは;情報行動パターンの類型 ほか)

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

うえ

5

「心理学者のホガースとマクリダキスは、「人間は自分の見解に一致する情報を求める」と主張している」研究では「高校教師と生徒の母親のほかにも、人の意見に反論したり地域の方針に賛否を表明する際に、「説得の武器」として使うために情報を探しているとインタビューで語った人が全部で七人いた。そのうち六人は、<社会的影響>から生じた問題解決のために情報を探していた。このように、偏見を伴う情報ニーズや、自分たちの見解を支持する情報を求めるという情報行動は、社会とのかかわりが深い問題解決に特有な現象だと考えられる」。普通の本2017/03/22

nagata

4

タイトルの割に(もちろんそれが有益であることは否定しないが)学術的というか遠回りな蓋然的説明が大半でよくつかめなかった感じ。はじめにあった「ブルックスの方程式」にしたって、新たな情報はいわゆる足し算のように累加的に増加するよりも、すでにあった既知のものと組み合わされて新しいものに変質していくというのは言われなくてもそうだよね、という感じだし。「人間にとって、情報を探す行為は生きることと同義」というのはその通りだと思う。2024/07/28

鳩羽

1

情報化社会では、自己責任において生涯を通して情報を収集し、学習し続けなければならない。というと、なんだかもう全部投げ出したくなる。それを防ぐためにも、自己効力感は大事なようだ。情報検索の具体的なスキルというよりも、心理的なプロセスについて書かれた内容だった。2012/08/28

まゆみり

0

自己効力感という章が一番興味深く、ちょっと運動頑張ろうかと考えています。2015/10/27

pyonko

0

情報検索技術の本かと思ったがちょっと違った。技術ではなく、人はどういう検索のアプローチを取るのかについてのモデルの紹介。さらには問題解決のために情報検索というスキルをどう使うべきか、そして使えるようになるために、どのような情報教育をしていくべきなのかについて論じている。2014/06/10

-

- 電子書籍

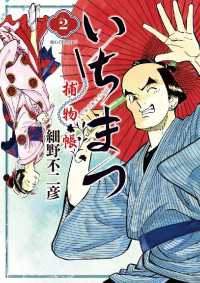

- いちまつ捕物帳(2) ビッグコミックス