出版社内容情報

かつての「全社一丸」では個の能力を活かせない。集団から人を「分化」することで企業は活性化するのだ。働き方を大胆に変える提言。さらば、集団主義! 企業を再生させる新しい働き方とは? 会社が危機の時、全社一丸になろうとしてはいないか? かつて利点だった日本企業の「まとまる力」が、いま社員一人一人の能力を引き出すことの大きな妨げとなり、組織を不活性化させている。必要なのは、まず組織や集団から個人を「引き離すこと」なのだ。働き方をドラスティックに変え、個の力を充分に活かすための大胆な提案。

太田 肇[オオタ ハジメ]

内容説明

会社が危機の時、全社一丸となろうとしてはいないか?かつて利点だった日本企業の「まとまる力」が、いま社員一人一人の能力を引き出すことの大きな妨げになり、組織を不活性化させている。必要なのは、まず組織や集団から個人を「引き離すこと」なのだ。働き方をドラスティックに変え、個の力を充分に活かすための新しい提案。

目次

第1章 「未分化」が引き起こしていること(「分化」とは何か;企業不祥事はなぜ繰り返されるのか;「ブラック企業一掃」の壁;「女性活躍推進」の壁;「同一労働同一賃金」の壁)

第2章 日本企業の深層に残っているもの(なぜ日本企業は勝てなくなったのか;共同体型組織の限界;成果主義が失敗した本当の理由)

第3章 「分化」するとどう変わるか?(「分化」することのメリット;「分化」すればつながる;個人レベルの分化)

第4章 「分化」と「統合」をどう両立させるか?(ジレンマから抜け出すには;分化した個人は、どう協働するのか;「分化」をどう仕掛けるか)

第5章 「分化」の過去と未来(タテの分化からフラット化へ;ヨコに分化するポスト工業社会;やがて分化は終わるのか)

著者等紹介

太田肇[オオタハジメ]

1954(昭和29)年兵庫県生まれ。同志社大学政策学部教授。神戸大学大学院経営学研究科修了。経済学博士。専門は個人を尊重する組織の研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

カザリ

おさむ

羊山羊

ふぇるけん

takam

-

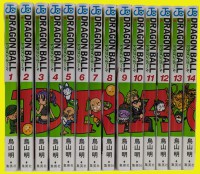

- 文具・雑貨・特選品

- 【一括購入】DRAGON BALL 1…

-

- 電子書籍

- 週刊ゴルフダイジェスト 2015/12…