内容説明

夏目漱石、宮武外骨、南方熊楠、幸田露伴、正岡子規、尾崎紅葉、斎藤緑雨。個性も出自も様々なこの七人がみな幕末動乱の真っ只中、慶応三年生まれという事実に惹かれつづけた著者が、膨大な文献を渉猟、咀嚼し、織り上げた明治前期文人絵巻。二〇〇一年度講談社エッセイ賞受賞作。

目次

1(エージャナイカと神経衰弱;二つの誕生日を持つ男たち ほか)

2(七人男、東京に揃う;『当世書生気質』と『小説神髄』 ほか)

3(大日本帝国憲法発布;紅露時代の幕開け ほか)

4(紅葉館熱と東京専門学校文学科の創設;正直正太夫死す ほか)

5(漱石の「中学改良策」;子規の入社と外骨の出獄 ほか)

6(英文学士・夏目金之助誕生する;外骨の細川家騒動とロンドンの熊楠 ほか)

著者等紹介

坪内祐三[ツボウチユウゾウ]

1958・5・8~2020・1・13。評論家。東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、同大学院修士課程修了。雑誌「東京人」の編集者、フリー編集者を経て執筆活動を始める。国内外を問わず文学作品、社会現象や状況、映像作品、音楽、演劇、相撲などさまざまな分野に幅広く関心を寄せた。2020年1月、61歳で急死。著書多数。筑摩書房『明治の文学』全25巻の編集や文芸誌「en‐taxi」編集同人も務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

shizuka

24

教科書の常連である文豪たちにも若い頃があり、悩みがあり、悶絶があり、嫉妬で眠れぬ夜もあったのだ。尾崎紅葉さんがなんとなく中心となって書かれているけれど、その間、アメリカで日本でみんなやっぱり生きている。自然主義派の田山花袋さんもちょこっと出てくるけれど、扱いがひどい。野心があってなんぼ。野心なくして発展はない。右へ行っても左へいってもチャンスに出くわすことができた黄金期。漢文から始まり英文学、仏文学、果ては露文学と一体いつ学んでいるんだろうと思うほどの勉強量。現代日本人との素養と教養の質の違いに項垂れる。2023/09/30

みつ

20

以前に新潮文庫で読んだ本の再読。前回は飛ばし読みだったので、今回はメモをとりながら丹念に読んだ。明治改元の前年、慶応三年(1867年)生まれの七人、漱石、外骨、熊楠、露伴、子規、紅葉、緑雨について、その時代状況を踏まえつつ、生涯を追っていく。明治35年(1902年)歿の子規、紅葉から昭和30年(1955年)歿の外骨まで後半生の長さは大きく異なるものの(歿年齢の平均を計算してみたら57歳)、「あとがき」によれば雑誌連載24回で、外骨の死まで描き切る予定だったが、実際は分量的に倍近くになりながら、(②へ)2025/05/24

しずかな午後

12

漱石、外骨、熊楠、露伴、子規、紅葉、緑雨。この七人が同年生まれ、しかも満年齢が明治の年号と一致する。この事実に導かれ、彼らの誕生から27歳までの人生を追いかける。それぞれに活躍する時期が違うので、どうしても若くして文壇の大家となった紅葉・露伴・緑雨の活躍が目覚ましい。熊楠は海外を放浪しているし、外骨は獄中にいる。漱石はもっぱら子規の親友として出てくるばかり(小説執筆どころか留学だってまだ)、子規の仕事もまだこれから。もっと読みたいと思わせるが、それでも解説入れてたっぷり700頁もある。2025/10/31

Inzaghico (Etsuko Oshita)

11

余談、脇道大好きなわたしは、本筋とは関係ない逸話についつい目がいってしまう。7人のなかでも、お気に入りは反骨・在野の才ある奇人の外骨と熊楠のふたりだ。熊楠は、明治という時代にアメリカにわたり、その後イギリスに移って14年間日本に帰らなかった。アメリカでは大学に入って酒を飲んで騒ぐなどしているのは、微笑ましい。ただ、自分の好きな学問には身を打ち込んだ。そして14年間の海外生活で鍛えられた英語力は相当なもので、「方丈記」の英訳が漱石版と熊楠版で紹介されている。坪内が言うように、熊楠訳のほうがこなれている。2021/04/11

Hotspur

5

単行本で昔読んだことがあるので、再読。漱石・外骨・熊楠・露伴・子規・紅葉・緑雨の同年生まれの文人の生涯を、明治以降の日本社会の変化の上において語る力作評論。その中心となる概ね明治22年から27年までの五年間の記述、なかでも尾崎紅葉と正岡子規のパートは脱線お構いなしの文体と相俟って特に読ませる一方、やむを得ないのだが外骨・緑雨の記述はやや薄いか。本作は日清戦争開戦前夜に突然終わるが、その理由が著者あとがきによると「私は飽きてしまったのである」と人を食っている。詳しい年譜だな、と思ったら坪内祐三の年譜だった。2023/08/20

-

- 和書

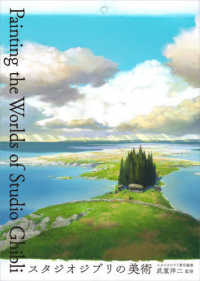

- スタジオジブリの美術