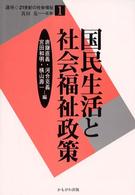

出版社内容情報

貴族政治から武士政治への大転換点の時代像 鎌倉幕府を成立させた源頼朝、彼はなぜ政権を掌握できたのか。古代から中世へ、京都から東国へ、天皇・公家から武士へ、日本歴史上の転換点を描き出す。

山本 幸司[ヤマモト コウジ]

著・文・その他

内容説明

古代から中世へ、京都から東国へ、貴族政治から武士政治へ。古代国家が解体し、群雄割拠の中から、武士の棟梁、清和源氏の嫡流頼朝は鎌倉に幕府を開いた。彼は何ゆえ天下を掌握し得たのか。妻政子はどんな役割を果たしたのか。幕府の職制、東国武士の特性、全国支配の地歩を固めた北条氏の功績など日本歴史の転換点、鎌倉前期の時代像を描き出す。

目次

第1章 幕府開創

第2章 頼朝の構想

第3章 頼家・実朝と政子

第4章 京都朝廷と承久の乱

第5章 幕府の確立と武士社会

第6章 北条時頼の登場

第7章 新時代の息吹

著者等紹介

山本幸司[ヤマモトコウジ]

1946年生まれ。慶應義塾大学大学院経済史専攻修士課程修了。出版社勤務を経て、中央大学大学院国史学専攻博士課程単位取得。神奈川大学短期大学部・同大学院歴史民俗資料学研究科教授を経て、静岡文化芸術大学教授。専門は日本中世法制史・思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 2件/全2件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

KAZOO

141

頼朝から話が始まり北条時頼までの時代が事細かに描写されています。私が今までに物語や読んだ話からの頼朝象とはかなり異なる面がわかりよかった気がしました。若いころに伊豆に流されていたというのがかなりその性格に反映しているのでしょうが、矢張り武士社会確立の構想の部分などを読むとかなり全体感をもっていた政治家であることがわかります。かなり細かい部分まで書かれていますがいい本であると思いました。2017/05/15

優希

48

鎌倉時代前半の歴史になります。古代から中世へ、貴族から武士へと移り変わる時代の中で頼朝は何故天下を掌握したのか、鎌倉幕府の特性など、勉強になりました。政治以外の視点にも焦点を当てているのも興味深いところです。2022/08/29

coolflat

18

源氏三代(源頼朝~頼家~実朝)から執権(北条義時~泰時~時頼)までの鎌倉時代を扱っている。36頁。京都は食糧生産場からの補給によって生活が維持されている消費都市であり、もともと大軍を駐留させるには無理がある。頼朝に先んじて京都に入った源義仲の場合、補給のあてがないのに軍勢を京都に入れたため、必然的に略奪行為を働くこととなり、それが京都の人々の憎悪を招く要因となった。79頁。御家人制というのは、頼朝に始まる「鎌倉殿」、すなわち鎌倉幕府の将軍との間に主従関係を結んだ武士を「御家人」と称するものである。2021/03/05

白義

17

鎌倉幕府創設を「西国の貴族朝廷に対する東国武士勢力の自立」という観点からその対峙に力点をおいて、武士の世界に政治的な秩序を打ち立てようとした頼朝の政治意識を強調して鎌倉幕府の前半を描く鋭さの光る一冊。通常文学者としてばかり語られる実朝の為政者としての側面や、北条執権政治と朝廷との対立が決定的に現れた承久の乱など、「東国の武士たちの新天地としての鎌倉幕府」を政治、法制の面から丹念にたどっている。頼朝、実朝の肩入れっぷりが凄まじく、天皇並みに神秘的な逸話に満ちた実朝の神通力を素で強調しようとしているのはご愛嬌2020/07/26

かんがく

14

タイトルに「頼朝の」とあるように、頼朝を初めとし、頼家、実朝、政子や、歴代将軍、執権、御家人、上皇、公家などそれぞれの人物について注目し、『玉葉』や『吾妻鏡』などの史料を用いて鎌倉時代前半の通史を論じる。一方的なバイアスのかかった史料については、他方面からの意見なども考慮に入れて、具体的にどのような人物だったのかがよくわかってくる。この時代における朝廷の影響力がまだまだ大きかったことがよくわかる。また、政子を代表とする女性が強い時代でもあるのが特徴。鎌倉仏教については他の本でより深く学びたい。2019/02/01