内容説明

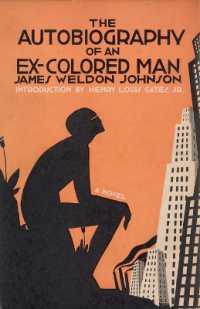

「桂離宮の発見者」とされるドイツの建築家ブルーノ・タウトは一九三三年に来日、翌年『ニッポン』を刊行し、簡素な日本美の象徴として桂離宮を絶讃した。著者は、タウトに始まる桂離宮の神格化が、戦時体制の進行にともなうナショナリズムの高揚と、建築界のモダニズム運動の勃興を背景に、周到に仕組まれた虚構であったことを豊富な資料によって実証する。社会史の手法で通説を覆した画期的日本文化論。

目次

1 ブルー・タウト

2 つくられたイメージ

3 エステティックと故事来歴

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

紫羊

25

コルビュジエに続いて、こちらも読友の方のレビューに惹かれて。とにかく面白い本でした。多くの資料を検証しながら真面目に書かれた学術書ではありますが、行間から妙な味わいがにじみ出てくるような。特に三章の「エステティックと故事来歴」のガイドブックをもとにした統計資料には、作者の労を厭わない研究者としての執念に敬服しつつも、思わずクスッと笑ってしまいました。あとがきも楽しかったです。この作者にしてこの作品ありと納得。2014/06/03

tom

19

読友さんのコメントを読んで知った本。桂離宮の美しさを発見したのはタウトということは聞いたことがある。でも写真をみても、私には美しいかどうか分からない。こんな家に住むのは無理だろと思うだけ。そして、タウトの「発見」、この本を読むと、当時のモダニズム指向の学者たちの自らの立場を強化するための策謀だったらしい。それも、都合の悪い部分はなかったことにして・・。学者たち、やるものだと笑う。そして、タウト伝説だけが残って、私すら知ってるという現状。こんな伝説、いっぱいあるはず。伝説というものの成り立ち、面白いと思う。2023/06/23

ネムル

14

建築における日本的なものが外部からの視線によって生まれるのもあるが、同様に外部からの視線を利用することで規定される、というのもまた一面。文献交渉から桂離宮にまつわる歴史の継承と断絶を描いた好著。「誤解がとけ、評価のありようがかわっても、(名声は)維持される。いや、維持するために、つぎつぎと新しい評価を要請する」という歴史の力学が、逆説的で説得力を感じる。またまた建築史だけでなく、日本人論としても楽しく読めるのだが、この本が出た当初は建築史学会に献本したにもかかわらず、ガン無視されたらしい。2018/06/22

佐倉

13

ひと昔前の日本文化論の常連トピックだった”ブルーノ・タウトによる桂離宮の発見”について述べる一冊。果たしてタウトによって発見されたと言えるのか?タウトの評は正しく理解されているか?この発見とされるものはモダニズム建築家による作為が混ざっているのではないか?そもそもタウトやモダニズム建築家の発見以前に十分に評価されていたのでは?そういう観点で桂離宮神話を解体していく。昭和初期に質実・質素な作りと評された桂離宮はそれ以前においては装飾や技巧を凝らした建築・庭園とされていたという。評価の逆転はどこで起きたのか。2024/09/25

テイネハイランド

10

図書館本。今はすっかり偉くなった井上先生の出世作の一つ(サントリー学芸賞)。今まで著者の初期作品を読んでいませんでしたが、「ブルーノタウトの激賞によって評価が上がった桂離宮」の歴史的文脈について文献を丁寧にあたりながらときほぐしていく感じがなかなか面白く読めました。あとがきで「私は、建築や建築士関係の学会から、冷遇されてきた」と愚痴たらたらだったり、本書の理論的枠組をマンハイムやフーコーの著作に紐づけようとアドバイスした人に反論したり、漢字のひらきかたが独特だったりとその井上節は本書でも健在でした。2023/06/03

-

- 電子書籍

- 暴君パパに殺されかけたけどハッピーエン…

-

- 電子書籍

- magnetic G 清水あいり『Lo…