内容説明

日本の農山漁村は昔から貧しかった。そして古い時代からこの貧の問題の根本的な追究が欠けていたのではないか、と著者はいう。本書は、とくに戦中・戦後における嫁の座、私有財産、出稼ぎ、村の民主化、村里の教育、民話の伝承などを通して、その貧しい生活を克服するため、あらゆる工夫を試みながら精いっぱいに生きる庶民の姿を多角的に捉えたものである。庶民の内側からの目覚めを克明に記録した貴重な庶民の生活史といえよう。

目次

1 庶民のねがい

2 貧しき人びと(王朝の庶民;私有財産;人口問題;出稼ぎ)

3 変わりゆく村(土地所有意識;村の民主化)

4 山村に生きる

5 村里の教育(伝承の位置;シツケとあそび)

6 民話と伝承者(生活規範としての民話;伝承者の系譜)

7 底辺の神々

1 ~ 1件/全1件

-

- 電子書籍

- 理想の彼女【タテヨミ】第109話 pi…

-

- 電子書籍

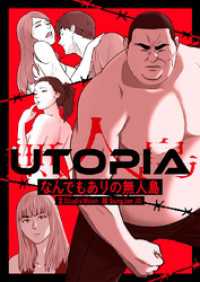

- UTOPIA~なんでもありの無人島~【…