出版社内容情報

古墳はなぜ造られ,どのような変遷を経て消えていったのか.また,日本各地の古墳の出土物から,どのような被葬者像や死生観がわかるのか.物言わぬ古墳と遺物をつぶさに見るとき,歴史の雄大な語りが聞こえてくる.

内容説明

年代研究の著しい進展により、古くは卑弥呼の時代にまで遡ることがわかった巨大な古墳。それらはなぜ造られ、どのような変遷を経て消えていったのか。また、畿内、九州、東国など各地の古墳やその出土物から、どのような被葬者像や死生観がわかるのか。物言わぬ古墳と遺物をつぶさに見るとき、歴史の雄大な語りが聞こえてくる。考古学が明らかにした最新の古代史像。

目次

1 古墳のつくられた時代(古墳はなぜつくられたか;古墳からみたヤマト政権;古墳時代の文化史)

2 古墳の語る古代史(古墳と邪馬台国;卑弥呼の墓と古墳;ホケノ山古墳の積石木槨;東日本における政治的世界の形成;前方後円墳の起源 ほか)

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

翔亀

51

考古学者による古墳関係の論文集。この人は考古学的知見から古代史を語ろうとしている。というか、古墳時代の文字資料は日本にはないので、後世の記紀や中国の文字資料から歴史を推測で語るより、科学的だと思う。卑弥呼の邪馬台国は九州か大和かという論争にも、古墳の分布等から大和説を主張していて説得力はある。しかし、発掘物の分類だけで歴史を語るのは、生物の分類だけでは進化論を語れないのと似て、もうひとつ何かが足りない。だからむしろ後半に収められた個々の古墳の解説(歴史の流れではなく)の方が楽しめたのだった。↓ 2017/04/26

takao

2

ふむ2022/08/24

A.Sakurai

0

考古学で邪馬台国畿内説といえば白石太一郎.ということで古い蔵書から引っ張り出してきて関連部分を読んでみる.三角縁神獣鏡の年号銘と形式変遷から,前方後円墳の始まりを三世紀中葉としている.大陸との対外関係中心地が三世紀はじめに北九州から奈良盆地に移ることと合わせて,邪馬台国はもっとも古い前方後円墳がある奈良盆地東南部,箸墓は卑弥呼の墓とする.しかし,箸墓出土土器は布留式で纏向編年だともっと後になりそう.2020/03/30

-

- 電子書籍

- 月刊/保険診療 2025年7月号 - …

-

- 電子書籍

- クールな年上御曹司の危険な誘惑ー甘え方…

-

- 電子書籍

- ドラゴンクエスト 蒼天のソウラ 15 …

-

- 電子書籍

- さつてん! 3 MFコミックス ジーン…

-

- 電子書籍

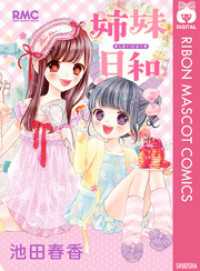

- 姉妹日和 りぼんマスコットコミックスD…