出版社内容情報

ヘーゲル(一七七〇‐一八三一)は哲学史に関する一連の講義を9回おこなったが,これらは弟子の手で『哲学史講義』としてまとめられ,ヘーゲル哲学理解への最良の手がかりといわれている.本書はその中から序論と東洋哲学の部分を選んだもので,哲学をはじめて体系的に把握した偉大な哲学史家としてのヘーゲルの真骨頂を余すところなく示す.

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

古川

2

文章はわけわからんし、この世にはギリシャ哲学とゲルマン哲学しか無いとか何を根拠に抜かしとんねんて感じだが、これが講義の筆記であることを考えると、当時の学生のドイツナショナリズム高揚を背景にした、かなりの白熱教室だったのかもしれない。思うにヘーゲルの人気は彼本人の魅力に負うところが大で、だからヘーゲルの死後はあっというまに唯物論に取って代わられたのかもしれない。2013/05/01

ズラ

2

哲学史とは何ぞや、という事でこの本を読むことにした。ヘーゲル哲学の諸概念についてある程度系統的な理解が無いと読み通すことは難しいようだ。哲学史とは何か、という規定と、哲学とその他の諸科学の分離、哲学の方法という哲学史を考える上で不可欠な事柄をまとめており、近代哲学の集大成としての哲学史がどの様になっているのかが分かる。すべてを理解するには再読が必要。2009/11/24

Yuki

1

「発展」の概念はヘーゲル哲学でも重要な概念かな。2014/09/18

ズラ

1

ヘーゲル哲学の用語をもう一度復習した後に再読。様々な結論の根拠となる部分をより深く読めた。2009/11/30

名無しのゴンザレス

0

私は元より進歩史観には懐疑的なのでヘーゲルの歴史に関する著作も興味はなかったのだが、彼が批判されるとき多くの場合がその進歩史観にあり、また『差異論文』において「哲学の内的本質に関しては先行者も後継者もない」(山口訳,12頁)という彼自身の叙述とその進歩史観とは矛盾するのではないかという疑問があったので、これを読んでみた。 やはり、どの哲学も共通のものを持つという考えは変わらないようで(64頁)、ヨリ発展的かどうかも即自的に在るままかそれが自覚的(向自的)になっているかの違いであると言う(68-69頁)。2013/08/20

-

- 電子書籍

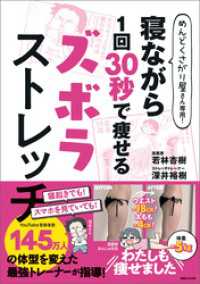

- めんどくさがり屋さん専用! 寝ながら1…