出版社内容情報

近代日本で子どもはいかに文化の担い手となったのか。歌声文化の魅力と変容をメディア産業に探る。

内容説明

近代日本で子どもはいかに文化の担い手となったのか。音楽と文芸とのせめぎ合いのなかで、「童謡」を大衆文化へと発展させた北原白秋、鈴木三重吉、本居長世・みどり親子らの活動を追う。明日の「スター誕生」を夢見る歌声文化の魅力と変容を、一〇〇年前に創刊された雑誌『赤い鳥』とその周辺のメディア産業に探る。

目次

序章 メディアの世紀、子どもの世紀(童謡の時代;子どもの世紀;メディアの世紀)

第1章 「声の文化」としての童謡(童謡・童謡雑誌の創刊と流行;文芸としての童謡;童心童話の歌謡)

第2章 歌声の「聖典」(文芸と音楽の攻防;音楽教育と国語教育;発見される幼児の歌声)

第3章 子どもの上演(作曲と身体;消費される子どもの歌声;まぼろしの音楽事業)

第4章 「令嬢」は歌う(本居長世―国学と作曲;童心の受肉;旅に出かける媒介者)

第5章 童謡の機械化(媒介する本居親子;レコード産業の形成と子ども;機械化される聖なる空間)

第6章 命を吹き込むテクノロジー(電気録音時代の幕開け;忘却される媒介者;転居する童心)

終章 メディア変容のファンタジー(童謡のメディア論;子どもとメディアの近代日本)

著者等紹介

周東美材[シュウトウヨシキ]

1980年、群馬県桐生市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了、博士(社会情報学)。現在、東京大学大学院情報学環特任助教。首都大学東京、学習院大学、東京音楽大学ほか講師。専攻は文化社会学、メディア論、音楽学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

Auristela

水紗枝荒葉

よっちん

-

- 和書

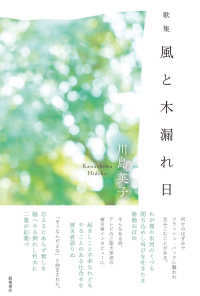

- 歌集『風と木漏れ日』