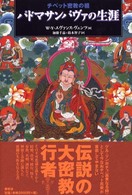

内容説明

歎異抄の存在を広く伝え、大正期を中心に多くの青年知識人に慕われた宗教者・近角常観。第一部では、「絶対の慈悲」を説き続けたその生涯と宗教活動に、新資料の掘り起しを通じて新たな光を当てる。第二部では、若き日に常観と触れ合い、のちに精神分析・文学・哲学の分野で独自の活躍をなした人々に見られるその影響の「痕跡」を解読、近代日本精神史の中に位置づけなおす。新出資料「宮澤賢治一族書簡翻刻」を収録。

目次

第1部 近角常観の生涯とその活動(西洋近代との出会い―本郷の求道会館;幼少年時代―琵琶湖のほとり;学生時代―仏教青年会運動と回心;青年常観の政治活動―『政教時報』;壮年常観の信仰運動―『求道』;信徒からみた常観の説教;家族観にみる前近代と近代;晩年の宗門運動―『信界建現』)

第2部 常観と青年知識人たち(宗教と精神分析―古澤平作の阿闍世コンプレックス;宗教と文学(嘉村礒多の私小説;宮澤賢治一族と常観)

宗教と哲学―三木清の宗教哲学)

著者等紹介

岩田文昭[イワタフミアキ]

1958年生まれ。京都大学文学部哲学科(宗教学)卒業。同大学大学院文学研究科博士課程満期退学。1986‐87年ルーヴァン大学高等哲学研究所留学。京都大学博士(文学)。専攻は宗教学・哲学。現在、大阪教育大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ポン

6

大正教養主義から何まで、旧制高校エリートに充満していたあの宗教的雰囲気をつくった立役者、近角定観のまとまった研究書。阿闍世コンプレックス の章と三木清の章が個人的にはおもしろかった。仏教そのものというより、常観の絶対者と個人の距離という思考の枠組みそのもの自体がさまざまな形で受け継がれ、反復されてきたということだろう。戦後の反教養主義者をも含みこむような思想としての懐の深さ(?)があるような気がして、そもそも日本の「個人」って昔から今までこの「絶対者」を背後に隠し持ち続けているんじゃないのかと思えた。2014/09/04

Yasomi Mori

0

図書館でちら読み。近代日本の精神史におけるキリスト教の内村鑑三、海老名弾正の存在感、仏教者としてそれに匹敵する存在として近角常観(ちかずみじょうかん)という人物とその思想を取り上げている。常観の影響を受けた三木清らの宗教哲学にかんする分析が中心。2014/09/14

-

- 電子書籍

- メイデーア転生物語 この世界で一番悪い…