内容説明

ペリー来航から明治維新まで、この15年を彩るさまざまな物語は、志士をはじめとする武家を主人公として描かれることが多い。

一方、公家たちは歴史のうねりに翻弄される優柔不断な脇役として描かれてきた。

しかし、公武合体から王政復古まで、彼らが果たした役割は大きい。

天皇復権のため、志士たちを煽り、大名を相手に種々の交渉を重ねたのは有名無名の公家たちである。

日本史の画期で奔走した彼らの奮闘に迫る。

■□■目次■□■

序章 朝廷のしくみ

第1章 政治に関与する公家たち 1853~58年

第2章 公武合体の季節 1859~61年

第3章 京都の政局 1861~62年

第4章 攘夷をめぐる激闘 1863~64年

第5章 朝廷の内と外 1865~66年

第6章 王政復古への道程 1867年

第7章 維新の功労―公家華族の誕生 1868~91年

終章 公家にとっての維新

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

鉄之助

175

幕末維新、これまであまりスポットが当たらなかった公家たちの役割を解明した1冊。公家の家格や、役割一覧など本文に24もの表が掲載され、分かりやすい。よく調べたものだ、と感心。しかし、陰謀、密勅、裏切り…、互いの待遇に対する嫉妬など、暗い面が多く途中で飽食気味に。現在もなお続く公・侯・伯・子・男の爵位がどういう風に決まったのかの経緯は興味深かった。明治9年、岩倉具視が収入のない公家救済のため宮中に6人一組で出仕する仕事を作ったが、その内容は「掃除と窓の開閉」とは、驚きだった!2019/04/19

skunk_c

35

通常の幕末史では「下級公家の攘夷要求」といった具合に軽く片付けられる、ペリー来航以来王政復古までの公家の動きを丹念に追ったもの。そこから見えるのは、各々繋がりのある武家や志士の動きに敏感というか過剰に反応しながらも、公家としての自身や家格を守ったりする動きで、それはあくまでも本質は官位、すなわち武家より上位であるという一種のプライドと、世間知らずというか、現実の政治に疎いことが実によく分かる。むしろ本書から当時の各藩の動きや志士の動向があぶり出されている。明治維新後に彼らが殆ど主役になれなかったのも納得。2018/08/11

yamatoshiuruhashi

28

気になる読友さんたちの気になるレビューで読むことに。ところが出てくる公卿の名前が読めない。とりあえず名前の音ではなく漢字を記号と認識して読む進んだ。幕末維新期には現実的役割を果たした公卿は殆どいないと思っていました。丁度、辛亥革命後の紫禁城の中のように。ところが天皇は日本の制度・精神の中心で有職故実こそが重要な役割を持ち、その打破と維持が維新回天の大きな要素でもあったことを改めて知ることになった。公家の側面からこの動乱期を研究することは多面的な検証に大きな力となるものと信じる。読メの先達に感謝。2019/02/09

もえたく

21

公家というと瓜実顔の弱々しいイメージがありますが、幕末の志士達を相手に権謀術数を重ねる有名無名公家の姿が描かれてイメージが覆される新書。例えば、幕末を生き抜き侯爵にまでなった公家中山忠能。孫の忠光は若さを持て余し岩倉具視の暗殺を企み19歳で刺客に殺され、息子のも処分されている。悩んで痔がひどくなり出仕できなくなるも、その後、返り咲き、78歳で亡くなるまで、曽孫である大正天皇の成長を楽しみにしていたという。公家が主人公の幕末小説のネタ本になりそうな本でした。2018/07/30

yamahiko

20

朝廷におけるパワーバランスの変化の様が丹念に描かれ面白く読めました。どこに行っても150年と食傷気味でしたが、本作における視点は新鮮でした。また、第7章~最終章に描かれた維新後の爵位号取扱いに対する嵯峨の一喜一憂や公事録編纂のエピソードは本書の本筋でないようで、実は公家とは何かということの本質をついているように感じ、物哀しさとある種の共感をおぼえました。2018/10/07

-

- 電子書籍

- 遊行期 オレたちはどうボケるか 朝日新書

-

- 電子書籍

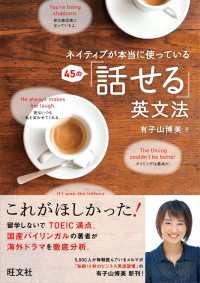

- ネイティブが本当に使っている 45の話…