内容説明

学校で急速に広がる生成AIの使用。なぜ“ChatGPTにおまかせ”ではダメなのか? カギは、人間がことばの学習で身につける「推論の力」が失われることにあった。すべての教育関係者・保護者必読の一冊。

目次

はじめに/第1章 あなたはことばを、どう覚えてきたのか/ことばが指し示す範囲を探す──「ウサギ」ということばの意味は? /モノの特徴に注目する──レモンも葉っぱも「おつきさま」/子どもは何に注目しているのか/知っている言葉が増えると、推測がラクになる/発見したことをすぐ別のシーンで応用する/大人が気づかない関係性に気づく/文法も自分で分析して覚える/漢字の読み方も自分で発見/色の名前は意外とむずかしい/日本の色と世界の色/「ヒツジ」を覚えると、「ワンワン」の範囲が狭まる/ことばの範囲をみつける「手がかり」とは? /大きいネズミと小さいゾウ? /前後左右を伝える──「自己中心枠」と「モノ中心枠」/第2章 問題解決に必要な「推論の力」/「思考力」っていったい何? /推論1 相互排他の推論/推論2 アナロジーの推論/推論3 帰納推論/生まれながらに持っている高度な力「アブダクション推論」/知識を素早く取り出す力──情報処理能力/思考をコントロールする能力──実行機能/詰め込んだ知識も、取り出さなければ意味がない/第3章 学校で必要になる「ことばの力」/抽象的なことばが出てくる「9歳の壁」/ことばでつまずくケース/状況に合わせてことばの意味を考える/新しいことばが、ことばや知識を増やす/ことばを「生きた知識」にする方法/英語学習の考え方/暗記だけをしても意味がない/ことばのセンスを育てる/第4章 AI時代の「考える力」/東大入試の結果は? 生成AIの思考力とは/分数ができないChatGPT/「分数を理解する」とは、どういうことか? /「直観」とは何か? /「答えがひとつでラクチン」が危険な理由/外部装置に頼ることで、「考える力」が失われる/「効率的に知識を身につける」必要はない/人工知能研究者の間で有名な「記号接地問題」/おわりに/次に読んでほしい本

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

まこみや

あみやけ

Nao023

雨巫女。

エビ

-

- 電子書籍

- アジャイル組織を実現するリーダーシップ…

-

- 電子書籍

- 西原愛夏 自撮り写真集 グラビア学園

-

- 電子書籍

- お化けカフェ 16 NETCOMICS

-

- 電子書籍

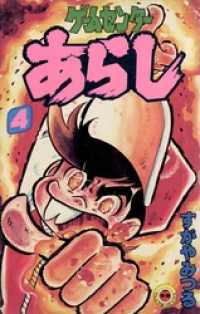

- ゲームセンターあらし(4) てんとう虫…