内容説明

◆税金の全体を幅広くカバーした「税金の百科事典」

所得税、法人税、消費税、相続税などの「国税」と、住民税、事業税、固定資産税、不動産取得税のような都道府県や市町村などの地域の自治体に支払う「地方税」を網羅して、税金の「全体像」と「読み解き方」を解説するような本は、あまりみかけません。

既存の類書は「賢く節税するための実用書」と「目的をもって学ぶための専門書」の2つに分けられ、それらには主要な税金しか登場しないのが実際です。しかし、森林環境税のように国税にもさまざまな税金がありますし、宿泊税のように地方税でも地域でオリジナルの法定外税が創意工夫によりつくられています。

こうした税金の全体を広くカバーしようとした「税金大全」あるいは「税金の百科事典」のような欲張りな入門書が、本書です。

◆知識ゼロでも国民目線でみた税金のことが基本からわかる入門書

前半の“総論”では、「税金とは、どのようなものか?」「税金には、どのような種類があるのか?」など、税金を支払う国民の立場からみた税金の全体像、基本的な計算方法、読み解き方について専門用語をできる限り使わずにわかりやすい言葉で解説しています。

後半の“各論”では、所得税や消費税といったメジャーな税金だけでなく、事業税、固定資産税、印紙税、住民税、たばこ税など、現在ある国税と地方税を余すことなく、所得に対する税金、資産に対する税金、消費に対する税金の3つにざっくり分類して解説しています。また最後には、森林環境税などの「あたらしい税金」と「なくなった税金」についても触れられています。

税金や法律についての基本的な知識がない初学者でも、すらすらと読み進めることができ、豆知識的に多くの種類の税金知識を得ることができます。

◆各税金の税率、税収ランキング、創設年などリサーチ情報も充実!

加えて、各税金の概要や税率のほかに、税収ランキング、根拠法令、創設年などのさまざまなリサーチ情報も盛り込まれています。そのため、税金のことをそれなりに知っている方や大学で学んだことがある方でも満足できる豊富な情報量となっています。

本書を通読すれば、それぞれの立場や社会のあり方から税制について議論できる「教養」を身につけることができます。

- 評価

ななほし本棚

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

藤井宏

たこたこ

マーシー

sakko

パチーノ

-

- 和書

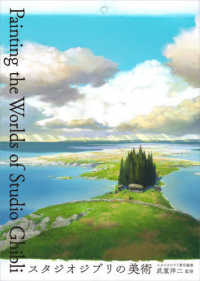

- スタジオジブリの美術