内容説明

―― 有機化学を学ぶなら必携 ――

1979年の初版の刊行以来、有機化学に関する学生の理論的な疑問・質問にわかりやすく答える形で版を重ねて第五版。「質問は創造の原点」の理念のもと、進歩著しい有機化学の新しい視点を導入して改訂。有機化学を学ぶすべての学生・化学者に必携の書。

目次

―― 本書の内容 ――

0 化学の方法

0.1 化学とは何だろうか

0.2 化学はいかに創られたか

(1) 19世紀の化学 ― 原子と分子

(2) 20世紀の化学 ― 電子

(3) 21世紀の化学 ― 電子分布そしてオービタル

0.3 化学の理論とはどういうものなのか

(1) 電子配置(ボーア模型)

(2) 共有結合(原子価と電子対)

(3) 電気陰性度

(4) 水素結合

(5) 水分子の構造

0.4 有機化学をどう学んだらよいのだろうか

(1) 有機化学の学問構成 ― どんなことを学ぶのか

(2) 共鳴理論 ― 何のために考え出されたのか 問題点は?

(3) 有機電子論 ― なぜ電子のことを学ぶのか その限界

(4) 量子有機化学 ― 量子力学が有機化学とどう関係するのか

1 有機化合物の結合と物性

1.1 波動方程式とオービタル

1.1.1 シュレーディンガーの波動方程式を解くことによって,どうして電子の存在確率が求められるのか波動方程式の正しいことはどうして証明されるのか

1.1.2 原子の周りの電子は殻状に分布しているのか

1.1.3 p軌道(オービタル)の交差部分(?)はどうなっているのか

1.1.4 pオービタルにおいて,ひとつの電子が節面の上下に同時に存在するのはおかしいのではないか また,どうやって電子は節面を横切るのか

1.1.5 pオービタルにつけられた符号は何を意味するのか

1.1.6 反結合性オービタルは何のために必要なのか

1.1.7 どうしたら混成オービタルを作ることができるのか

1.2 共有結合と分子構造

1.2.1 化学結合力の本質は何か2つの原子オービタルが重なり合うと,どうして共有結合が形成されるのか

1.2.2 なぜπ電子はσ電子にくらべて‘動きやすい’のか

1.2.3 炭素-炭素四重結合はあるのか,ないのか

1.2.4 ニトロ基の結合はどうなっているのか

1.2.5 一酸化炭素やカルべンなどの炭素の原子価はどうなっているのか

1.2.6 シクロプロパンが開環反応をしやすいのはなぜか

1.3 結合エネルギーと分極性

1.3.1 原子の組み合わせが違うとなぜ結合エネルギーが違ってくるのか

1.3.2 C-C,C=C,C≡Cの順に結合距離が短くなり,結合エネルギーが増大するのはなぜか

1.3.3 過酸化物はなぜ不安定なのか

1.3.4 テフロンなどのように有機フッ素化合物は,他のハロゲン化物に比べて異常に安定なのはなぜか

1.4 共鳴理論と分子の安定性

1.4.1 共鳴(レゾナンス)するとなぜ分子は安定化するのか共鳴エネルギーはどこから発生(?)するのか

1.4.2 なぜ4n+2個のπ電子が共役した環状化合物だけが芳香族性を示すのか

1.4.3 シクロペンタジエニルアニオンは安定なのに,同じカチオンやラジカルがそれほど安定に存在しないのはなぜか

1.4.4 二重結合が1つおきにあるとなぜ共役が起こるのか

1.4.5 鎖状ポリエンにおいて共役系が長いほど,(1)非局在化エネルギーが大きく安定となるのはなぜか ,(2)着色するようになるのはなぜか

1.4.6 超共役とはどういうことか

1.4.7 3級カルボカチオンが最も安定なのはどうしてか カルボアニオンは電子吸引基によって安定化されるのはなぜか

1.4.8 アルキル基が多くついた内部アルケンはどうして安定なのか末端アルケンはどうして内部アルケンより反応性に富むのか

1.5 酸性と塩基性

1.5.1 酸性物質のプロトン解離のしやすさは何によって決まるのか

1.5.2 なぜフェノールは酸性を示すのか

1.5.3 なぜカルボン酸はアルコールより酸性が強いのか

1.5.4 なぜアニリンの塩基性はアルキルアミンより弱いのか

1.5.5 どういった化合物がルイス酸になるのか

1.6 立体化学と異性体

1.6.1 光学異性体だけが立体異性ではないのではないか

1.6.2 不斉炭素があるとどうして旋光性を示すのか

1.6.3 なぜ一般にエノール型はケト型より不安定なのか

2 有機化学反応の速度と機構

2.1 化学反応速度

2.1.1 反応速度の違いはどうして起こるのか

2.1.2 なぜすべての化学反応にエネルギー障壁(活性化エネルギー)を考えねばならないのかまた,反応座標とは何を表わしているのか

2.1.3 活性錯合体と遷移状態とは同じことなのか

2.1.4 多段階反応において,律速段階の速度だけで全反応速度を議論してもほんとうによいのか

2.1.5 反応温度によって主生成物が異なることがあるのはなぜか

2.2 求核的置換反応

2.2.1 一分子だけで反応が始まるというSN1反応機構はおかしくないか

2.2.2 求核試薬の反応性(求核性)は何によって決まるのか求核性と塩基性の違いは何か

2.2.3 求核試薬の求核性が高いほどSN2機構になりやすいのはなぜかどのような基が置換反応の脱離基として有効か

2.2.4 ハロゲン化アルキルのアルキル基の種類によってSN2反応とE2反応で起こりやすさが逆になるのはなぜか

2.2.5 エノレートのC-アルキル化とO-アルキル化は何によって決まるのか

2.2.6 カルボン酸誘導体に対する求核的置換反応は,ハロゲン化アルキルに対する反応とどこが違うのか

2.2.7 カルボン酸誘導体の加水分解のしやすさ,反応性の順をきめているものは何か

2.3 求電子的置換反応

2.3.1 芳香環は,求電子的な置換反応をしやすいのに付加反応しにくいのはなぜか

2.3.2 電気陰性基であるはずのNH2やOHなどが,どうしてベンゼン環への求電子的置換反応を活性化し,オルト・パラ配向性を示すのか

2.3.3 クロロベンゼンは,なぜ求電子的置換の反応性が低下し,オルト・パラ配向性を示すのか

2.3.4 フロロベンゼンが他のハロベンゼンと違って反応性が高いのはなぜか

2.3.5 ジアゾニウムのカップリングはどうしてα位ではなくてβ位(末端)の窒素で起こるのかまた,脱窒素して置換する場合もあるのはなぜか

2.4 付加反応と脱離反応

2.4.1 ハロゲン付加反応に関してC≡CよリC=Cの方が反応しやすいのはなぜか

2.4.2 アルケンに対する臭素付加反応において,どうしてカルボカチオンより環状のブロモニウムを経てトランス付加するのか

2.4.3 1,3-ブタジエンはどうして1,4-付加物を生成するのか

2.4.4 ディールス・アルダー反応の機構はどうなっているのか

2.4.5 E2型脱離反応においてもザイツェフ則が成り立つのはなぜか

2.4.6 第4アンモニウムの脱離反応は,どうしてザイツェフ則でなくホフマン則に従うのか

2.5 酸化反応と還元反応

2.5.1 C-H → C-Xとなることがどうして酸化反応になるのか

2.5.2 フェノール類が抗酸化作用を持つのはどうしてか

2.5.3 アルコールとチオールとでは,酸化反応の受け方が全く違うのはなぜか

2.5.4 NaBH4はアルケンを還元しないのに,ジボランはアルケンをホウ水素化するのはどうしてか

化学教育ノート

有機化学はサイエンスと言えるか

有機電子論の引退

化学史ノート

化学者ファラデー

ケクレの夢

化学者エジソン

実験室ノート

ブランクの効用

廃棄物は宝の山

理論と実験

熱拡散効果とメタンの化学(1)

熱拡散効果とメタンの化学(2)

21世紀は腐植の時代

読書ノート

ルクレーティウス,“物の本質について”(紀元前1世紀)

“レオナルド・ダ・ヴィンチの手記”

リービッヒ,“プロイセンにおける化学の状態”(1840)

シェリング“学問論”(1803)

ポアンカレ“科学と仮説”(1902)

ポアンカレ,“科学と仮説”(1902)

デュ・ボア・レイモン,“自然認識の限界について”(1881)

ポアンカレ“科学と方法”(1908)

エンゲルス“自然の弁証法”(1879)

-

- 電子書籍

- あなたがしてくれなくても 分冊版 10…

-

- 電子書籍

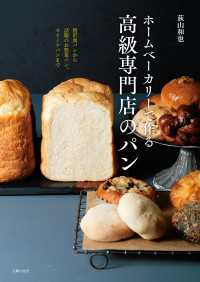

- ホームベーカリーで作る高級専門店のパン

-

- 電子書籍

- GetNavi2019年4月号

-

- 電子書籍

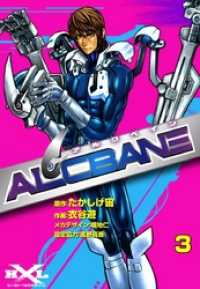

- ALCBANE【アルクベイン】 (3)…

-

- 電子書籍

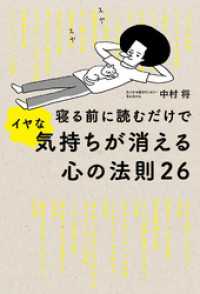

- 寝る前に読むだけでイヤな気持ちが消える…