内容説明

11月革命でボルシェビキがロシア革命の主役に躍り出たのは何故なのか。けっして共産主義思想家が説くような歴史の必然でそうなったのではない。その理由は、この年4月にヨーロッパの戦いへの参戦を決めた米国大統領ウッドロー・ウィルソンの愚かな外交にあった。オーソドックスな歴史書ではウィルソンを国際聯盟の生みの親として描く。長老派クリスチャンの彼は「恒久的世界平和の実現」という理想を掲げヨーロッパの戦いに参戦した。つまり「戦争を止めるための戦争」に勝った「英雄」である。しかし、その一方で、共産主義国家ソビエトの産婆役にもなっていた。彼の外交の愚かさと残酷な歴史のアイロニー。ロシア革命は「歴史の必然」ではなく、英米外交の失敗と「偶然の連鎖」だった。それが本書が解き明かす最大のテーマである。2020年から2年間にわたって月刊WILL誌上に連載された「ロシア革命再考」の書籍化

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

KAN

12

ロシア革命の実態が第一次世界大戦の始まりから詳細に描かれる。共産主義思想は正義の美名を振りかざしながらも、つまるところ、資本家、国家に搾取される労働者の被害者意識から始まる敵を殲滅する革命に走る人間のエゴを克服できない。戦争の最中に大国の利害が絡み合い、その間隙の中で生まれたロシア革命。戦後教育はレーニンに始まるポルシェビキたちの実態を教えられないわけだ、と納得。Nationの訳語が「国家」。日本語だと「家」の文字が入っているのに、打倒する敵とみなす思想はやはり克服しないと平和は訪れない。2023/12/03

くらーく

3

そうかもね、としか言いようが無いのよねえ。事実は覆る訳でも無いし。現代から振り返れば、どうして共産独裁国家が出来たのか?第2次世界大戦で、資本主義自由経済の米英が(ドイツではなく)ソ連と手を組んだのかが、どうしても理解できないのですわ。でも、当時の状況では、各国の為政者や軍人たちが、それぞれの思惑を基に最善と思って行動した結果なんだよねえ。そうぢゃない、と過去の人に言いたいところだけどさ。 不思議な事に、英米も独も露を支援していた訳で。何とも歴史の皮肉を感じるなあ。本当に運命は皮肉的だわ。2023/12/09

フレデリック

0

タイトルからロシア革命の解説と考察の本だと思ったけど、内容としては第一次世界大戦の詳細による著者の研究成果といった感じ。とても面白かった。一般的にはウィルソンとチャーチルが米英参戦することで戦争を終わらせることが出来た、という説明が多いが、筆者は全く逆で、ウィルソンのヨーロッパ諸国の関係性の誤認識、チャーチルの出世欲などがヨーロッパの局所的な紛争で済むはずの戦争を世界大戦にまで拡大させてしまった、と結論付ける。そしてヴェルサイユ条約がドイツへ大きな禍根を残し、再び世界規模の大戦を誘発する。2024/08/29

ひよこ皇太子

0

第一次世界大戦で苦戦していたドイツは英仏に講和の意思を示していたが応えてはもらえなかった。アメリカが参戦してくる前にロシア方面を落ち着かせるために危険人物とわかっていながらもレーニンを利用した。ロシアでレーニンに権力を握らせてドイツと講和させるのが狙いで、当時のロシア政権の失敗も重なって政権奪取に成功した。各国が協力して共産主義国家を作ってついでにナチス誕生の種も蒔いていたのか。2024/08/22

-

- 電子書籍

- 【単話売】さよなら恋愛、また来てウブ恋…

-

- 電子書籍

- 【単話版】ティアムーン帝国物語~断頭台…

-

- 電子書籍

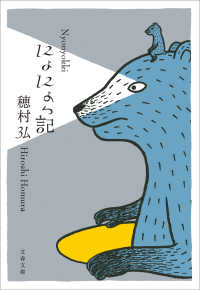

- にょにょっ記 文春文庫

-

- 電子書籍

- DIAMONDハーバード・ビジネス・レ…

-

- 電子書籍

- ばーどすとらいく! 2巻 まんがタイム…