内容説明

一気読み必至。常識が変わる生物学講義!

生物にはオスとメスという、異なる生殖器官をもった性が別個に存在するのではなく、オスとメスとはじつは連続する表現型である――生物の「性」の本質をそのように捉える驚きの研究が、生物学の最前線で進んでいる。逆の性に擬態して生きる鳥やトンボ、何度も性転換する魚、ホルモンで組織を操るネズミ……。興味深いいくつもの事例と、私たち生物の雌雄が形作られる仕組みとともに明らかになるのは、「生物の性は生涯変わり続けている」「全ての細胞は独自に性を持っている」という驚きの事実だ。第一人者である著者が、生物の体の精密な構造とそれを駆動するメカニズムを平易に解き明かす。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

absinthe

162

面白かった。オスとメスの差異は我々が信じているよりはるかに微妙だった。メスの姿で縄張り争いを回避しながらこっそり交尾する擬装メスが生まれるエリマキシギ。繁殖期はメスなのに、子育てのためにホルモン調整でオス化し、縄張り主張を始めるメスモグラ。群れの中で最大の者がメスとなり2番手がオス、3番手以後は無性となるクマノミ。メスが死ぬとオスはメスになり、元3番手がオスとなる。生物学的性と性自認、性嗜好は必ずしも一致しない。ホルモン分泌やホルモン受容体等の性質により、性表現は様々となる。2023/05/09

inami

35

◉読書 ★3.5 最近「LGBTQ」という言葉がTVなどでも話題になるが、性的マイノリティであるがゆえの偏見や差別それに権利等が問題になっている・・というようなこととはまったく関係なく、単に疑問に思ったので本書を読んでみた(笑)。生物はオスとメスが別個に存在しているのではなく、両者は連続しているということを「性スペクトラム」という新たな性の枠組みで捉え、さまざまな事例をとおして説明している。「性ホルモン(更年期障害のなぜ)」「臓器にも脳にも性がある」「性自認と性指向のスペクトラム」等など興味深かった。2023/02/14

kuukazoo

15

生物の性差(この本の場合はsexの方)とはオスとメスが対極にあって不変なのではなく、生の局面や環境によって体の機能や見かけが変化し様々なレベルのオス度やメス度の表現型があるという「性スペクトラム」という考え方を解説。事例にある動物たちの生態がいちいち面白い。遺伝子と性ホルモンが大きな役割を果たすことまでは理解したが、細胞レベルでも性差があるというのは驚きだった。「脳の性」と性指向や性自認の関係も興味深い。人間の場合はジェンダーとかも絡んでくるのだろうか。ル・グインの『闇の左手』とか思い出したのでまた読む。2024/12/22

やましん

10

タイトルに引かれ購入。福岡伸一の「生物と無生物のあいだ」テイストの分子生物学をベースにして性について解説した本。要諦は雌雄は対極的な概念ではなくスペクトルであるということ、言わばオスとメスの間にグラデーションがありオス100%の個体もあればオス70%のような個体もある。LGBTQのような昨今喧しい概念に諂うことなく、あくまで基礎研究を究める立場を貫くところに好感をもてる。実用的な課題を解決することを目的とした研究ばかりでは不十分で、複雑なものを複雑なまま受け止めるにはこうした基礎研究も重要なのだろう。2023/06/14

つまみ食い

9

従来、オス/メスの二項対立で捉えられてきた生物学的な性について、むしろオスとメスの両極の間に個体の性が分布しうると連続的に捉える概念「性スペクトラム」を解説。魚類や虫からヒトを含む哺乳類まで、紹介される豊富で多様な例は非常におもしろい。社会性やアイデンティティにかかわるジェンダーについて考える上でも示唆的。2024/01/31

-

- 電子書籍

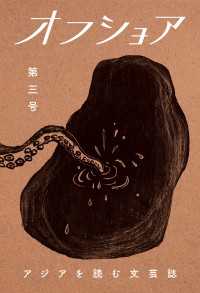

- オフショア第三号