内容説明

さまざまな地域に文字通り「介入する国家」、アメリカ。しかもアメリカは、人びとの意識のなかにも浸透しようとした国家であった。歴史家ケナンのいう「自らの姿に似せて他国を作り変えようとする衝動」に基づく介入だ。本書は、コソヴォ外交からオバマ外交までを分析し、その「衝動」の輪郭を浮かび上がらせるものである。

目次

はじめに

序章 二一世紀もアメリカの世紀か

はじめに

1 アメリカにとっての二〇世紀

2 超大国アメリカと単極秩序

3 ポスト九・一一パラダイムを超えて

むすび──「アメリカ後の世界」とオバマ政権の誕生

第I部 介入と孤立のはざまで

第1章 アメリカの理念外交とコソヴォ戦争――人道的介入をめぐるアメリカの言説

はじめに

1 「コソヴォ戦争」の意味

2 コソヴォ危機への介入

3 「エスニック・クレンジング」という言説

むすび

第2章 リベラル・ホークとは何か――人道的な武力介入論

はじめに

1 道徳的言説の復権

2 価値の戦争

3 新しい介入論とアメリカの役割

4 性急な決断

むすび

第3章 アメリカにおける国連不信と保守派の言説

はじめに

1 国連の設立──封印された国連不信

2 理念国家アメリカの例外性──国連とアメリカニズム

3 保守主義の台頭──国連不信の国内的要因

むすび

第II部 ブッシュ外交の波紋

第4章 アメリカの覇権的正義と米欧対立――「力」への依存の衝撃

はじめに

1 米欧間の亀裂の深度

2 「新世界」からのメッセージ──ケーガン論文の衝撃

3 「正義なき秩序」からの脱却

むすび

第5章 イラク戦争の脱争点化とブッシュ政権の言説戦略――増派作戦の言説効果の検証

はじめに

1 イラク戦争への不信感と二〇〇六年中間選挙

2 第一一〇議会とイラクへの増派

3 イラク戦争の「ペトレイアス化」

4 「イラク・シンドローム」と厭戦気分

むすび

第6章 リベラルな帝国是認論――イグナティエフと対イラク武力行使をめぐる論争

はじめに

1 アメリカという帝国の軽さ

2 介入する責務

3 奇妙な連合

4 リベラルな帝国論者の挫折

むすび

第7章 中国を見るアメリカの視線――九・一一テロ攻撃後の対中イメージ

はじめに

1 九・一一テロ攻撃後の国際情勢認識と中国

2 対中イメージの変遷

3 冷戦後の対中イメージ──天安門事件の余韻と中国の台頭

むすび

第III部 オバマ外交の射程

第8章 「アメリカ後の世界」におけるアメリカ外交――オバマ外交の世界認識

はじめに

1 九・一一 テロ攻撃の衝撃

2 オバマ外交とブッシュ・ドクトリン2・0

3 新しい関与の時代

4 世界観外交の行方

むすび

第9章 「台頭する中国」をアメリカはどのように対象化しているか――「衰退する大国」の対中イメージ

はじめに

1 アメリカ人の自己イメージ

2 新たな「対中観」の形成

3 対中世論の新しいうねりと対中政策

むすび──米中関係と日本

第10章 変わる世界とアメリカの東アジア外交――オバマ政権の対北朝鮮政策への影響

はじめに

1 「アメリカ後の世界」におけるアメリカの東アジア外交

2 対北朝鮮政策における継続と変化

むすび

終章 「アメリカの衰退」と日米関係――同盟を漂流させないために

はじめに

1 日米関係を変容させる諸要因

2 アメリカの自己意識と日米関係

3 中国をどのように対象化するか

むすび──密教と顕教の分断を日本は乗り越えられるか

注

初出一覧

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

あんころもち

coolflat

Dヨッシー

Tetsuya Noguchi

つ

-

- 和書

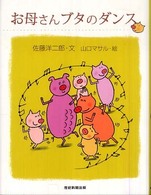

- お母さんブタのダンス