内容説明

1935年に創設されて以来、数々の文学シーンを演出してきた文学賞である芥川賞。あまたある受賞作のなかで、いまあらためて読まれるべき作品、小説の魅力や可能性を教えてくれる作品とは何か。

第1回受賞作の石川達三『蒼氓』から大江健三郎『飼育』、宮本輝『螢川』、多和田葉子『犬婿入り』、綿矢りさ『蹴りたい背中』、宇佐見りん『推し、燃ゆ』まで、23作品を厳選。あらすじと作品の背景を概説したうえで、社会状況も踏まえながら、作品や作家の内面・奥行きを文芸評論家と文学研究者が縦横に語り合う。

「芥川賞と三島賞、野間文芸新人賞」「卓抜な新人認知システム」などのコラムで芥川賞の意義も解説。芥川賞受賞作をめぐる対話を通して教養を深めるためのブックガイド。最良の「文学の航海図」を手にすることで、小説の多面的な読み方も身につく一冊。

目次

はじめに 重里徹也

1 石川達三『蒼氓』第一回、一九三五年・上半期

移民する農民たちを描く/倫理も思想も問わない社会派/群像を見る視点はどこにあるか/太宰治と芥川賞/『道化の華』なら受賞したか

2 石原慎太郎『太陽の季節』第三十四回、一九五五年・下半期

動物の生態を描いた小説/求めるのは「許容する母性」/もってまわった疑問文/排除される崇高なもの/司馬?太郎という対極

3 遠藤周作『白い人』第三十三回、一九五五年・上半期

評論家の類型的な物語/遠藤周作と小川国夫/高度経済成長期の日本人/遠藤周作と「柄谷行人的なもの」

4 多和田葉子『犬婿入り』第百八回、一九九二年・下半期

根拠にしない「郊外」/絶えず移動を続ける文学/ドイツとロシアを往復/「偶然」と「移動」/なぜ、郊外を描いて成功したのか

5 森敦『月山』第七十回、一九七三年・下半期

脱臼される異郷訪問譚/一九七〇年代における土俗の意味/中上健次のいら立ち/成長しない主人公/じっくり煮込んだ大根のような文章/日本近代における養蚕

6 又吉直樹『火花』第百五十三回、二〇一五年・上半期

柄のいい小説家/「神様」という言葉をめぐって/異様な個性よりも洗練の時代/吉祥寺という街

[コラム]芥川賞と三島賞、野間文芸新人賞 助川幸逸郎

7 吉行淳之介『驟雨』第三十一回、一九五四年・上半期

性愛で自由を問う/刻印された戦争体験/迷い戸惑う「永沢さん」/吉行淳之介とPC

8 小川洋子『妊娠カレンダー』第百四回、一九九〇年・下半期

芥川賞は世俗や悪意が好き?/「阿美寮」で暮らす小川的世界/生きながら死んでいる/村上と小川が示す平成という時代

9 中上健次『岬』第七十四回、一九七五年・下半期

知的に制御された作品/自由意思と宿命/吉行淳之介と安岡章太郎/鮮やかで魅力的な女性像

[コラム]『1973年のピンボール』をもう一度、読んでみた 重里徹也

10 大庭みな子『三匹の蟹』第五十九回、一九六八年・上半期

映し出される女性の立ち位置/吹きだまりの人間模様/根なし草たちの特性/社会の闇は境界に表れる/二十ドル、ベトナム戦争、原爆

11 大江健三郎『飼育』第三十九回、一九五八年・上半期

イメージを喚起する叙情的な文体/母親と方言を排除した作品世界/街から差別される共同体/土着性とおフランス/戦後日本人と重なる被害者意識/読んでも元気が出ない小説

12 井上靖『闘牛』第二十二回、一九四九年・下半期

虚無感を物語で楽しむ/井上靖が大人な三つの理由/変わらない日本人/西域、歴史、美、大自然への亡命/芥川賞作品の二つのタイプ

13 開高健『裸の王様』第三十八回、一九五七年・下半期

身体でつかんだ認識/成熟した大人の小説/コピーライターの先駆け/物語は始まらない

14 三浦哲郎『忍ぶ川』第四十四回、一九六〇年・下半期

ある種のメルヘン/志乃はなぜ、「私」を好きになったのか/なぜ、志乃の思いを描けなかったのか/背景にある階級の問題/井伏鱒二に引かれた作家たち

15 大城立裕『カクテル・パーティー』第五十七回、一九六七年・上半期

ほか

-

- 電子書籍

- ボールアンドチェイン【単話】15 SH…

-

- 電子書籍

- ツイタイ 5話

-

- 電子書籍

- 絶世の武魂【タテヨミ】第231話 pi…

-

- 電子書籍

- 1年限りの契約結婚を延ばす方法【タテヨ…

-

- 電子書籍

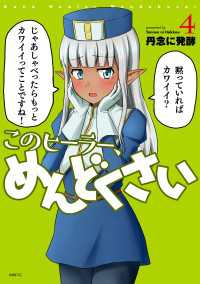

- このヒーラー、めんどくさい 4 MFC