内容説明

雑誌・新聞掲載原稿、解説、講演を大幅加筆修正、書下ろしを加え、未来の日本がどのような変化を遂げていくべきか、日本の根幹を創る「民主主義」「政治」「憲法」「教育」の4項目について論じる、内田イズムが詰まった1冊。

戦後民主主義の価値観はどのように生まれ、どのような変遷をたどったのか?

「戦後民主主義」の含意は、さまざまであるが、日本国憲法に示された主権在民、平和主義、基本的人権の尊重、また教育基本法が背景にあることには誰しも異論がないだろう。占領下に生まれた戦後民主主義はこれからどこへ向かうのか? 日本の国の根幹を支える「民意」の反映は、もう失われてしまったのか? 道徳的「インテグリティ」が欠如する政治、日本社会が「株式会社化」する民主主義、沈黙の憲法制定過程問題、貧して鈍して劣化する教育。

日本の未来を創るうえで最重要となる4大イシューを取り上げ、日本を代表する論客が日本のイディオクラシーを批判するとともに、この国の未来を問う。

-

- 電子書籍

- 無限魔力の見習い剣士【タテヨミ】第45…

-

- 電子書籍

- 西太后に侍して 紫禁城の二年間 講談社…

-

- 電子書籍

- Golf Style(ゴルフスタイル)…

-

- 洋書電子書籍

- The British Empire …

-

- 電子書籍

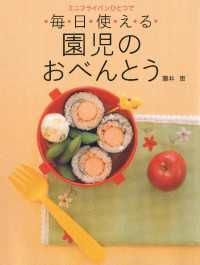

- ミニフライパンひとつで毎日使える 園児…