内容説明

モノノケは、古代・中世では、正体不明の死霊を指した。病気や死をもたらす恐ろしい存在で、貴族らは退治や供養に苦心した。近世になると幽霊や妖怪と同一視され、怪談や図案入りの玩具を通して庶民に親しまれる。明治以降、知識人のみならず政府もその存在を否定するが、新聞に掲載される怪異や文芸作品で語られる化物たちの人気は根強かった。本書は、豊富な史料からモノノケの系譜を辿り、日本人の死生観、霊魂観に迫る。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

HANA

79

古代、平安から現代まで「もののけ」という語の変遷を追った一冊。平安時代正体不明で貴族を恐れさせ祈祷の対象となったものが、中世、近世と時代を経るごとに幽霊と同一化され遊戯や玩具の対象となっていく。何となく柳田国男の「落魄した神」という観念を思い出すなあ。日本人の他界観の変遷と見ると面白く読めるけれども。正直読む前は「もののけ」という単語に得体の知れぬふわりとした感覚を抱いていたが、読み終えた今でもその感覚は拭えずむしろ強まった心地さえする。あるいはこの感覚こそ現代一般人の意味する「もののけ」かも知れぬ。2021/01/06

パトラッシュ

78

日本では1000年前から幽霊や妖怪が異形の化物として受け入れられてきた。彼らがどのような経緯で歴史に根付いてきたのか、その発端である「もののけ」を史料から丁寧にたどる正統派の研究書。頻発する災害や疫病、飢饉や戦乱に対し信仰にすがるしかなかった時代、身分を問わず救いを求めた人びとの心性がダークヒーローとも呼べる異形の存在を生み出すプロセスを浮き彫りにする。医学が広まるにつれ悪鬼から娯楽の対象へと変化していく有様は、日本人の歴史感覚を考える上でも興味深い。なお152頁に「醍醐天皇」とあるのは後醍醐天皇の誤り。2021/01/20

ポチ

52

“もののけ”の意味も在り方も時代と共に変化していき、現代では「ゲゲゲ鬼太郎」や「もののけ姫」などのように娯楽要素が強くなっている。陰陽師が明治になるまで存在していたのは驚いた。2020/12/23

Toska

29

かつて平安貴族を恐怖のどん底に叩き込み、藤原道長を死ぬほど追い詰めたモノノケが、今では娯楽の対象となり、人の心を慰めるに至っている。怪談を楽しむ、という心性は近代的なものなのだと実感。モノノケが人の住まない廃屋や山里を住処とするイメージも比較的新しく、それが「もののけ姫」などの描写を経て再生産されつつあるようだ。一点、「モノノケ」や「幽霊」という言葉の変遷を追っているのか、概念を問題としているのかが曖昧で、そこだけは分かり辛いと感じた。2022/02/15

テツ

27

本邦におけるモノノケの歴史。アニミズム的な世界観で生きる人々にとって森羅万象には自分たちには理解ができない大いなる力と意思が力強く満ち満ちていた。自然への崇敬からそこに何らかの意思を幻視し、器物がもつ魂を想像し、そして時代と共にそれらは洗練され妖怪という文化になっていく。現代社会において彼らはリアリティを失い、単なるキャラクターでしかないけれど、そうして変質しながら生き長らえることができるのがモノノケ。ホモサピエンスが存在する限り、どんなに狭く小さくなろうとも、人が触れられない領域に彼らは生きる。2021/07/06

-

- 電子書籍

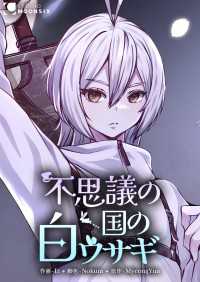

- 不思議の国の白ウサギ【タテスク】第54…

-

- 電子書籍

- わけありシングルママの再会愛【タテヨミ…