- ホーム

- > 電子書籍

- > 教養文庫・新書・選書

内容説明

城跡の発掘調査、絵図・地図、文字史料など分野横断的に「城」を資料として歴史を研究する「城郭考古学」。城を築いた豪族・武士の統治の仕方や当時の社会のあり方等々、近年、城を考古学的に研究することで、文字史料ではわからなかったことが次々に明らかになってきた。信長・秀吉・家康・光秀・久秀らの城づくりからわかる天下統一と戦国大名の実像、石垣・堀・門の見方、アイヌのチャシ・琉球のグスクなど日本の城の多様性、世界の城との意外な共通点等々、城郭考古学の成果とその可能性を第一人者が存分に語りつくす。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

榊原 香織

118

TVでお馴染み。 面白かった。世界と比べる比較城郭考古学、が特に。ロマン~。 駿府城の黄金瓦=豊臣系の城、は間違いだ、と大批判。え、市民皆信じさせられてるけど・・2025/06/29

パトラッシュ

93

城好きには耳に痛い本。城の歴史や見方で常識視していた話を引っくり返したり、戦国武将の城郭建築思想に意外な差異があるのを明らかにするのだから。信長と光秀の家臣に対する意識の違いは『麒麟がくる』でも主テーマであったし、聚楽第を巡る豊臣政権内紛の可能性や家康の家臣統制の苦心などは歴史小説でも取り上げられていない。出入口や堀などで欧州や契丹の城と構造上の共通性が見られるとの指摘は、国内だけで完結していた城を見る視野を改めねばなるまい。また城跡保存がいい加減な現状への批判は厳しく、千田先生の城郭愛を痛感させられる。2021/04/13

ポチ

57

テレビではちょっとお茶目な印象がある千田先生だが、学者としてのこの著作は城愛に溢れ、城に対する整備・保存・復元などの取り組み方にも熱い想いを感じる。活躍を楽しみにしています。2021/04/19

翔亀

42

【中世28】天守や石垣は城の条件ではないと主張して、全国の土城や山城の<探検>に駆け回っている著者。それでいて、「縄張り図」を描くという我が国の民間学の蓄積は世界に類を見ないと評価しつつも、そうした軍事的な解明だけで歴史を語ったことにはならず、考古学や史料も駆使した総合学として確立しなければならないと主張する著者。なるほどと思う。しかしそれが本書で達成できているのだろうか。本書はもともと既出論文やエッセイをを編集したものなので、統一感がないのは差し引いても、緒についたばかりというところだろう。実際には、↓2022/05/06

yyrn

42

お城というと高い石垣や天守を思い浮かべるが、それは織田信長が絶対的支配力を顕示するために作った安土城をもって始まる「近世の城」の特徴で、信長に続く天下人たち、秀吉や家康がそれを真似て全国の大名たちにも広がって定着していったと知ったが、一方、それ以前の中世は山城が多く土塁で、建屋は非常用&戦闘用で簡素であり、本丸と他の曲輪との関係も並列的で、訴求力に欠け大衆には人気がないが、現地に立てば、その立地や遺構から当時の武将の考えや周辺の政治情勢までも見えてくる、と考古学的アプローチの意義を熱く語っている本でした。2021/03/30

-

- 電子書籍

- ぼくは異世界で付与魔法と召喚魔法を天秤…

-

![WaiWaiTHAILAND [ワイワイタイランド] 2023年4月号 No.269[日本語タイ語情報誌]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1412601.jpg)

- 電子書籍

- WaiWaiTHAILAND [ワイワ…

-

- 電子書籍

- 痛快! 柳生十兵衛(分冊版) 【第1話…

-

- 電子書籍

- PRESIDENT WOMAN Pre…

-

- 電子書籍

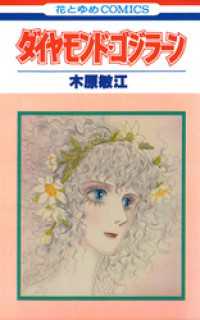

- ダイヤモンド・ゴジラーン 花とゆめコミ…