内容説明

当事者研究とは,自分と似た仲間との共同研究を通じて,等身大の〈わたし〉を発見すること,そんな自分を受け容れるものへと社会を変化させることを通じて,回復へと導く実践である.当事者研究の誕生の背景と方法論を紹介し,自閉スペクトラム症研究を例に,知識や支援法の共同創造が始まりつつある現状を報告する.

目次

はじめに

第1章 当事者研究の誕生

1-1 当事者研究を生んだ二つの潮流――当事者運動と依存症自助グループ

1-2 当事者運動――医学モデルから社会モデルへ

1-3 当事者運動が見逃したもの――見えにくい障害と公的空間の重要性

1-4 依存症自助グループ――言葉で公的空間を立ち上げる場所

1-5 依存症自助グループが見逃したもの――私的空間の重要性と薬物依存症者

第2章 回復の再定義――回復とは発見である

2-1 回復アプローチ

2-2 当事者研究における回復像

2-3 自己の物語の真理性

第3章 当事者研究の方法

3-1 通状況的なパターンの抽出と物語の統合

3-2 自己に関する知識と類似した他者の意義

第4章 発見――知識の共同創造

4-1 ASDについての教科書的な説明

4-2 ASDに関する当事者研究の背景と目的

4-3 当事者研究と先行研究の統合から導かれる ASDに関する仮説

4-4 当事者研究から導かれた仮説の実証研究

第5章 回復と運動

5-1 情報環境・物理的環境への挑戦

5-2 人々の価値観や態度への挑戦

5-3 医学モデルに基づく臨床研究への挑戦

終章 当事者研究は常に生まれ続け,皆にひらかれている

謝辞

参考文献

注

索引

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

ネギっ子gen

兵士O

またの名

ひつまぶし

Haruki

-

- 電子書籍

- リリア・プレグナント・ザ・ワールド・エ…

-

- 電子書籍

- 決定版 特捜戦隊デカレンジャー決戦超百科

-

- 電子書籍

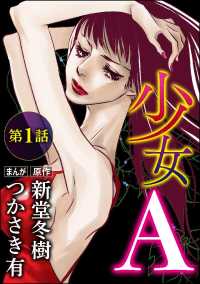

- 少女A(分冊版) 【第1話】

-

- 電子書籍

- なぜ、統計学が最強の学問なのか?(『統…

-

- 電子書籍

- 武士の本懐 - 名こそ惜しけれ