- ホーム

- > 電子書籍

- > 教養文庫・新書・選書

内容説明

ルターに先んじたヤン・フスの宗教改革。帝国を解体し、民族・国家意識を誕生せしめ、近代への扉を開いたその思想・歴史を佐藤優が明らかにする。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

trazom

59

宗教改革はルターの95条の掲題(1517年)を嚆矢とされているが、その精神は百年前のヤン・フス(及びウィクリフ)によって先取りされている。しかも、ルターの上からの改革、カルヴァンの特権階級市民に対する改革と比較して、フスの意識は、自由・平等・世俗性など近代にも通じる画期的なものである。本書は、フスの改革の要点(救霊予定説、両種陪餐、チェコ語聖書)を整理した後、フス派の伝統に根差したチェコ建国の物語やフロマートカの神学へと議論は飛翔する。いつもながら、佐藤さんのフロマートカへの思い入れの強さが迸り出ている。2020/10/10

kawa

24

15世紀ルターに先んじて起こったチェコでのヤン・フスらによる宗教改革の革新思想を、現下日本の直面する危機に応用できないかを論ずる。その思想とは、「今日の困難と憂慮の責任を、他の誰にでもなく自分に課す気になるだろう。(フロマートカ)」、「いま自分が置かれている場所で行動する(佐藤氏)」ことと理解。そのためには、佐藤氏が言うように「自分の手の届く範囲を超えた価値、理想といったものを持つ(ことにより)、自分を相対化(する)」必要があるのだろうし、宗教や哲学の価値も実践原理とするところにある。(やや難解) 2020/11/06

templecity

14

西洋では中世と近世に明確な境目がある。カトリックとプロテスタントが折り合った時点。ソ連や中国は緩衝地帯とする国があることが都合が良い。モンゴルや北朝鮮、東ヨーロッパ諸国がそれにあたる。西欧では国家になるべく権力を持たせないようにと考える。対する共産国家の考えは民衆が一定以上の裕福な状態になるまで善意なる国家が統制する。周辺国が国家であるため、仕方なく半国家の状態となる。そして時には暴力が伴う。等々 2020/12/10

NY

10

15世紀ボヘミアのヤン・フスが主導した宗教改革運動は、自由や平等(民衆が主役)、世俗語の優位性などの徹底した意識で近代を先取りしていたという(さらなる先駆者としてオックスフォードのウィクリフ)。権力に融和的だったとも言われるルターや、富裕市民中心のカルヴァンに比べて非妥協的で、より透徹された意思に貫かれていのだろう。故にフスは火炙りにされた。しかし、フスとフスの運動は、時を超えて、チェコ(ボヘミア)民族の精神的支柱になっている。なかなか、日本では想像しにくいことだ。2021/10/03

元よしだ

4

読了~ 大変、おもしろく勉強になりました。 フロマートカの「宗教改革から明日へ」の読み解き♩ メモ フロマートカ×実存主義 「実存主義とキリスト教の決定的に違う点。問題の原因を社会構造ではなく、自分の内面、実存に掘り下げて考えていくところは近いところがありますが、実存主義のように孤立した単独主義的な発想は、キリスト教にありません。」 2020/07/24

-

- 電子書籍

- 大江戸イノベーション【分冊版】 2 ド…

-

- 電子書籍

- ぼくのママが生まれた島 セブ フィリピン

-

- 電子書籍

- バニとイケメンのお兄ちゃんたち【タテヨ…

-

- 電子書籍

- 【デジタル限定】斎藤愛莉写真集「冬の陽…

-

- 電子書籍

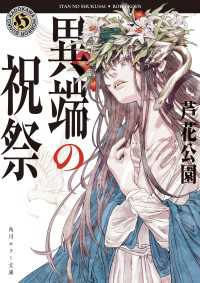

- 異端の祝祭 角川ホラー文庫