内容説明

判断は類推に支えられる。心はどのようなメカニズムを持つのか。“われわれの認知活動を支えるのは、規則やルールではなく、類似を用いた思考=類推である”。本書は、この一見常識に反する主張を展開したものだ。類推とは、既知の事柄を未知の事柄へ当てはめてみることと考えられている。だが、それだけでは実態に届かない。その二項を包摂するもうひとつの項との関係の中で動的に捉えなければならない。ここに、人間の心理現象に即した新しい理論が提唱される《準抽象化理論》。知識の獲得や発見、仮説の生成、物事の再吟味にも大きな力を発揮する類推とは何か。心の働きの面白さへと誘う認知科学の成果。

目次

はじめに

第1章 ルールに基づく思考と文脈依存性

1・1 内容独立のルール利用

1・2 人間の非論理性:条件文推論

1・3 条件文推論の文脈依存性

1・4 集合関係理解の文脈依存性

1・5 抽象的ルールの利用可能性

1・6 抽象的ルールはなぜ用いられないのか

1・7 知識の文脈依存性

第2章 類似の諸相

2・1 貶められた類似

2・2 概念と類似

2・3 帰納と類似

2・4 記憶と類似

2・5 言語と類似

2・6 学習の転移と類似

2・7 創造と類似

2・8 類似性判断のモデル

第3章 類似を思考へ拡張するために

3・1 特徴とはなにか

3・2 特徴の顕著さとはなにか

3・3 高次認知における類似:構造とゴール

3・4 類似の変動を規定する要因

3・5 類似の次元

3・6 問題解決文脈における類似判断

第4章 類推とはなにか

4・1 類推の基本図式:ベース、ターゲット、写像

4・2 類推における対象、性質、関係

4・3 日常生活における類推

4・4 学問における類推

4・5 社会と類推

4・6 思考のツールとしての類推

4・7 人はいつから類推するか

第5章 類推の認知科学的な研究へ向けて

5・1 プロセスとして類推を考える

5・2 ベースの検索

5・3 写像

5・4 既存の理論の問題点

第6章 準抽象化に基づく類推

6・1 類推はなぜ可能か:カテゴリー化による同一化

6・2 準抽象化

6・3 準抽象化を媒介とした検索と写像

6・4 準抽象化の動的生成

6・5 人間の認知における準抽象化

6・6 まとめ

第7章 類推のこれまで、そしてこれから

7・1 本書は何を主張したのか

7・2 思考の統一理論は可能か

付録 準抽象化理論と他の理論

1 多重制約理論

2 構造写像理論

3 概念メタファー説

4 P-prim理論

5 漸進的写像理論

6 Copycat

参考文献

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

りょうみや

テツ

jackbdc

medihen

roughfractus02

-

- 電子書籍

- アンタをずっとからかいたい【マイクロ】…

-

- 電子書籍

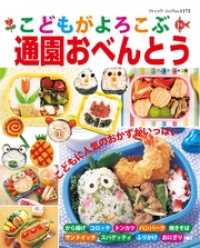

- こどもがよろこぶ通園おべんとう