- ホーム

- > 電子書籍

- > 趣味・生活(スポーツ/アウトドア)

内容説明

2014年W杯優勝国の基礎をつくったのは「子どもは楽しむためにサッカーをしている」という、当たり前のようにも聞こえる信念でした。ドイツの大人は、どのように子どもの成長を考え、どんなサポートをしているのか。現地で15年以上サッカーを指導し、子育てにも奮闘中の著者が、熱を込めて伝えます。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

柔

25

サッカー大国ドイツ流教育本。子どもには2つの足がある。1つはサッカー選手としての足。もう1つは社会人としての足だ。サッカーで生きるではなく、サッカーと生きる。当たり前だがアスリートととして飯を食える人間は一握り。「子どもの自主性を養う」という根が張っている。大人が出るのは、デッドラインを超えた時だけ。答えではなくヒントを与え考えるスペースを作ってあげる。ギリギリまで見守り、ダメな時にはブレーキをかけてあげる。「子どものサッカーを邪魔するのはやめよう」勝利至上主義より子どものうちは楽しむことが大切。2021/05/18

*

19

習い事で「子どもに主体性を持たせたいから◯◯をやらせてる」とドヤ顔をする親は、主体性の意味を間違えているのかもしれない▼ワンプレーの度に親の方を振り返るのではなく、親の視線が気にならないほどサッカーに没頭できるのが理想。これは集団で何かをする多くの場合に応用できるのでは▼本当に経験のある人というのは、その経験を子どもとの差をつけるためではなく、見守るために使える。つまり、生き方に余裕のある人だ。2020/01/01

kenitirokikuti

10

著者はドイツサッカーリーグの中くらいのところでプレイし、コーチイングのライセンスも取得している人である。ドイツのサッカー連盟は2000ごろから勝利至上主義的な運営を変更した。早熟な若い天才児の発見よりも、多数者がプレイ継続できる体制にした。ミドルティーン以下はどこかのクラブに属せば、週に2回90分の練習および週末の試合を行える。日本の部活システムはない。アメリカはまた別の仕組みだった記憶がある。トーナメント線の全国大会は、U17(高校生)まで存在しない。2018/03/03

エリナ松岡

7

説教臭いところもないし、特に首を傾げたくような所もないし、読みやすく万人にお薦めできる本だと思います。言うは易し行うは難しなんでしょうが、この本にあるようなコツを知っておいて損はないと思います。うーん、ドイツすごいな。2018/08/16

路地裏のオヤジ

6

ドイツで育成年代のサッカー指導者である筆者がドイツの自主性、リスペクトなどを教える姿勢を述べる本。「夢を見ることは素晴らしいが、夢に生きる現実までを教えるべき。夢という言葉が大人が子供をコントロールするための口実であったはならない。」「サッカーで生きるのでなく、サッカーとともに生きる」というのはうんちくのある言葉だ。 何か何まで保護者にさせる日本のサッカー指導者とエライ違い。2018/09/29

-

- 電子書籍

- 魔王様は逆ハーレムが嫌い【タテヨミ】5…

-

- 電子書籍

- 君が美しすぎて【分冊】 11巻 ハーレ…

-

- 電子書籍

- ル・ボラン2021年1月号

-

- 電子書籍

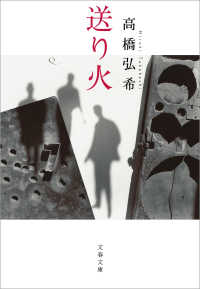

- 送り火 文春文庫

-

- 電子書籍

- 魔導の系譜【分冊版】(4) ブレイドコ…