- ホーム

- > 電子書籍

- > 教養文庫・新書・選書

内容説明

もとをたどれば塩辛やナレズシといった古代アジアの保存食。それが日本に伝来し、律令時代には〈すし〉として日本に根付く。江戸期に酢や醤油と出会い、江戸前スタイルの〈寿司〉が誕生。現代では回転ズシの普及で〈SUSHI〉は世界の食文化を劇的に変えた。一方でフナズシのようなスローフードとしても現存するスシが、如何にして世界のファーストフードにまで広がることができたのか? その背景にはより新鮮な生の状態を味わいたいという日本人のこだわりがあったのでは……。本書は、フォト・ジャーナリストであり、世界の食文化に精通する著者が、数千年間、変容し広がり続けるスシの魅力に迫る。【目次より】スシを巡る旅は如何にしてはじまったか/保存食としてのスシ/オールアバウト・スシ―ナレズシから江戸前までの変容について/握りズシの完成―醤油と刺身とスシ/そして、スシはインターナショナルな料理となった/何故、スシはこれだけ受け入れられたのか

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

白義

12

現在ではグローバルに、手軽な料理として親しまれているすしがどのように今の形になり、世界で受容されていったのか。保存食の発酵食品だった時代から現代まで振り返り、著者自身の足を使って各国の今のすしの姿を見ている。歴史を辿る前半は先行研究の方が詳しいが後半、すしがファーストフード化し世界に拡散したことを考察するところになると面白味が増す。ヨーロッパで流行に敏感な都会人たちに親しまれ、アレンジが加えられていく。すしの変容の歴史から見ればそれすらも些細なものに等しいというのが面白い2014/10/11

てくてく

2

現在なぜSUSHIは世界の多くの国で気軽に食されるようになったのかという問題設定に対する答えを探しつつ、国内外で著者が体験した寿司に関する話。読後特に印象に残るところはなかったが、軽い読み物としてはよいかもしれない。2014/10/11

ミカママ

1

今日はいちにちお寿司の気分だったのよね~。ということで一気に読みました。お寿司は外で食べるもの(すし太郎除く、笑)という認識の私は、作り方はざっと読んで、お寿司そのものの記述をじっくり読ませてもらいました。あー日本のお寿司食べたい。2012/02/21

コバヤシ

0

国内のスシよりは海外のスシに重点が置かれている本書。スシのルーツを知るには海外の魚事情を知る必要があるという意外性。ただ、求めていたのとは違ったかな。スシよりはアジアの食事情に関心がある人が読んだ方が面白いかもしれない。2017/06/18

ぷりん

0

たまにこういった、どうでもいいような本が読みたくなる。好きなことをさらに詳しく知るのは楽しい時間だ2011/10/04

-

- 電子書籍

- 転生! 竹中半兵衛 マイナー武将に転生…

-

- 電子書籍

- 異世界もふもふカフェ 4 Bs-LOG…

-

- 電子書籍

- 私の鬱を治したのは2.5次元の推しゴト…

-

- 電子書籍

- 初恋ロスタイム -First Time…

-

- 電子書籍

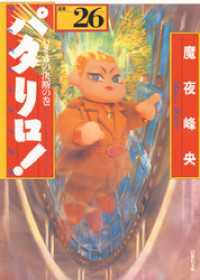

- パタリロ! 26巻 白泉社文庫