- ホーム

- > 電子書籍

- > ビジネス・経営・経済

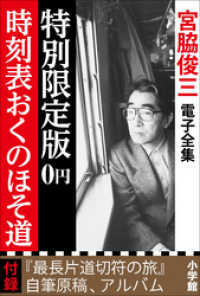

内容説明

「まさに経営学で起こっているのは『フッサールの危機の再現』であるように思えてなりません。

だからこそ、経営学自体をいったん現象学がいうところの『カッコに入れる』必要がある。(野中氏)

なぜいま、経営学と現象学なのか? リベラルアーツの大切さが語られるいま、現代の経営に求められる「直観」の本質を明らかにする。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

nbhd

16

山口一郎さんはサカナクションの人ではなく、日本の現象学研究者の重鎮。100分de名著のフッサール回に途轍もない刺激を受け、この本を手に取った。経営学×現象学。いわゆる「頭のいい人」は「情報処理」に優れているだけであり、経営や仕事に肝要な「知識創造」に求められるものと質が異なる。PDCAに対して、SECIだという。いや、ほんとそれ、、なんだけど、僕の身の回りを現象学的に見わたすかぎり、PDCAクソ野郎ばかりなわけで。いや、PDCAは一旦脇に置いて、ランチ行こうよ!といった現象学的アプローチが大事だと痛感した2025/08/10

ma-san

10

現象学の説明がとにかく難しい。一部は現象学の説明に終始。二部冒頭もSECIモデルの説明。合間の野中山口の対談部分を読んで概要を掴むのがよい。身体的な感覚が伴わない知識はあまり意味がなくて、ましてや組織として共有するためには必須。これを悪く取られると飲み会への強制参加みたいな形で表出するが、プライベートの時間は仕事と切り分けたい、というような考えが認められる現代ではわかっちゃいるけど、という感じだな。もちろんこの二つは切り分けて考えられるのだけど、これまで日本人の宗教アレルギーに引っ掛かってきた気がする。 2020/05/31

takam

10

現象論は難しい。野中先生の言っていることは前提知識があるからわかる。ここに書かれている話はアメリカのリーンスタートアップやデザイン思考といったものに受け継がれたような気がする。実際に手を動かし暗黙知を共有し、それを形式化することで組織が成長する。デザイン思考のような試して壊し試して壊しの繰り返しと似た学び方の気がする。野中先生の理論はスクラムに流れているし、そういったベースが現象学なんだろう。現象学はもっと分かりやすいところから勉強すべきだった。2020/01/05

ireadertj

9

うわっ、めちゃめちゃいい意味で難しかった。 第1部とかは、ほぼほぼ哲学的な。 第2部から1部の現象学をもとにSECIモデルの深堀りな感じ 科学的合理性の時代から、合理性と道理性が共存する時代に。これが最適なアプローチなのか、どうなのかは正直なんとも現状は言えないなと思った。科学的合理性を進めている身としてもw2020/01/29

くとほん

9

私には難解であり、理解できたとは言わない。一旦、読了とするが再読が必要である。前段は現象学における感覚と共感、自我に関する解説である。後段が集団による共感と直感による経営戦略に関する解説である。人間的能力と機械的能力をいかに結びつけ、より良く力を発揮するかという点で書かれているように思う。哲学の面からも、経営学の面からも非常に難解で抽象度の高い内容を展開している意欲的な作だと感じる。2019/10/17