内容説明

《ああ、とじて、とじて、新聞の目を》1914年7月、世界大戦の始まりを21歳の青年詩人は興奮して受け入れる。俄然立ちはだかる戦争の恐怖に対し、この目で確かめるべく義勇兵に志願するも、思想穏健を欠くという理由で不採用。やがて銃後のけがらわしさと殺戮の報道にうんざりした詩人は『戦争と世界』を書き上げる。戦中の1915年に書き始め、翌1916年に完成しながらも、当局の検閲で、革命による帝政ロシア崩壊まで世に出ることのなかったマヤコフスキーの第三長詩。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

Y2K☮

33

今月のポエム。思えばこれの序文がきっかけで町田康に関心を抱いたのだ。町田氏はまともなパンクロッカー。だがマヤコフスキーは違う。まずスケールが世界基準。むしろ宇宙標準。この種の大言壮語を吐きたがる人ほど仮面の下は小物。俗物。でもこの種の詩を声高に長年叫べる人はまともじゃいられぬ。そして攻撃的意志に満ちた血みどろの反戦思想。この矛盾に力のヒントが潜んでいる。地球上の戦争の全てを己の責任と思えるのは傲慢か妄想か或いは難解な優しさか。どこまでも個人主義。そんな人ほど案外知識人や常識人とされる輩よりまともだったり。2019/02/01

Y2K☮

32

1年ぶりの再読。「ズボンをはいた雲」の次に好きなマヤコフスキーの詩集。血みどろの不条理な暴力が全てを飲み込む戦争。祈りも叫びも届かぬ無情な現実。でも著者が本当に描きたかったのは激戦を終えたその後じゃないのかな。たとえば各国が「人間」に対してそれぞれの贈物をする場面。アフリカは太陽、チベットは雪、フランスはくちびるの赤。オリンピックも本来の趣旨はこれに近いものだったのではとふと思う。日本が無いのは寂しい。私なら漱石の全集を贈る。本当は太宰だけど彼は特別だから。イギリスからはザ・スミスのアルバムを贈ってくれ。2020/02/17

シローキイ

18

生々しい戦争の光景を凝縮した感じ。ロシア人としての戦争ではなく、世界共通の戦争としてマヤコフスキーは展開していると思う。彼は志願はしたが、叶わずに工場労働として戦中は働いていた。ドイツのレマルクは、彼の体験を元に個人の戦争として書いていて、個人を主流とする戦争というテーマではマヤコフスキーのは異色の作品であり、対照的だ。マヤコフスキーはあらゆる大人、子供、国家、はたまた地球や神さえも煮え滾る戦争の大釜にぶちこんで、自分さえも一緒くたにかき混ぜた。2017/06/03

Y2K☮

14

厚切りビーフジャーキーと無糖コーヒーを御伴にして音読。戦争への怒りの凄まじさ。私が今までに読んだ詩人はリルケを除いて概ねアウトローで傲慢で衝動的でナルシストで異性(同性も?)にだらしないが、同時に彼らは戦争を憎み、圧政に抗い、弱い者の側に身を置き続ける(後者に関してはリルケも同様)。町田康の序文も見事。伊坂幸太郎「チルドレン」を併読していて、しかも読みたい本の第一候補が阿部和重「ピストルズ」なので軽いパンク祭りに(笑) 私もいい歳して鋲が無数に打たれた赤い革のベルトを愛用する男なので、非常に心地いい。 2014/12/15

林克也

5

マヤコフスキーを初めて読んだ。閉塞感いっぱいの詩。第一次世界大戦に抗うための詩なのか、そうではなくて詩人の心から湧き出すものなのか、とにかく粘菌のような、拭っても拭っても拭い去れない絡み付いてくる不穏な言葉たち。2015/01/11

-

- 電子書籍

- その手をつないで眠ろう【タテヨミ】第5…

-

- 電子書籍

- ハイフロンティア【タテヨミ】第15話 …

-

- 電子書籍

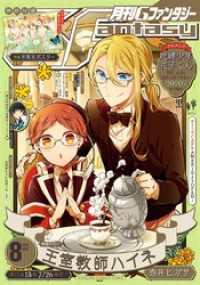

- 月刊Gファンタジー 2019年8月号 …

-

- 電子書籍

- マンガ日本の歴史(42)

-

- 和書

- 神戸市電物語 (復刻版)