内容説明

――イアン・ハッキング、「数学の哲学」を語る。

「なぜ数学では“証明”ができるのか?」

「なぜ数学は“応用”できるのか?」

数学者や哲学者がそう問うとき、「数学」「証明」「応用」は何を意味しているのか……。

自身もまた「数学の哲学」からキャリアをスタートした科学哲学の巨人、イアン・ハッキングによる、本テーマ初の著作。プラトンに始まる古今の哲学者から、親交のある現代数学者の見解までを取り込み、数学とは何か、数学の哲学は何を問題にしてきたのかを、独自の視点で描き出す。

「数学の哲学が繰り返し活発化してきたという歴史的事実から、われわれは何をくみ取ることができるであろうか。議論が活発に行われるということは、そこに異なる意見の対立があるということである。そして、その対立が十分に解消されないまま、歴史的に見て、そうした対立が何度も繰り返されている。(……)[ハッキング]がやろうとしているのは、(……)数学の哲学の問題圏そのものの由来を問い、その問題圏を成立させている基本前提を明らかにすることであり、そうした基本前提のなかでわれわれが暗黙に受け入れてしまってきた前提を問い直すことなのである。」(「訳者あとがき」より)

目次

第1章 デカルト的序論

第2章 何が数学を数学たらしめているのか

第3章 なぜ数学の哲学というものが存在するのか

第4章 証明

第5章 応用

第6章 プラトンの名において

第7章 プラトニズムに対抗する立場

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

roughfractus02

8

概念には日付がある。数学を所与とする数学の哲学に対して、著者は数学もまた「人間的な活動」であるという。概念、分析、説明というこの哲学の成立条件は所与でなく、ユークリッド幾何学から非ユークリッド幾何学に対象概念が移行したように歴史的なのだ。著者はさらに偶然の例として、一挙に理解されるデカルト的証明と徐々に到達するライプニッツ的証明を挙げて「証明」概念の歴史的変容を辿る。一方、この偶発性が「人間」や「歴史」概念をも変え、多数の可能な歴史へ開くように思うなら、読者は人間と機械による新たな歴史の中にいるのだろう。2018/10/14

やす

7

最近亡くなられた哲学者の著作。仕事関係の方のスケジュールで知る。割と高いのであきらめかけたところ、公立図書館所蔵で借りて読む。哲学書らしからぬ、オリバーサックスが書いたような著作。アメリカの学者はアウトリーチを意識しているのかとっつきやすい。と思ったら大間違い。哲学用語の説明は中途半端だし、過去の哲学者の立場を簡単に説明してあとは原著読めというスタイル。数学についての哲学なので数学の解説はほとんどない割に難しい言葉が出てくる。哲学も数学も概念を提示し簡単な要約を書くのみ。それについての哲学者の過去の意見は2023/06/24

mft

7

証明のせい、だがそれも歴史的偶然…。というようなもやもやした読後感。概ね雑談。ベルナイスに興味を覚えたが、日本語で読めるのはヒルベルトとの共著ぐらい?2019/08/31

鴨長石

5

訳がこなれており、ややこしい内容だが概ねすんなりと読めた。訳者があとがきで言っているように、ハッキングの本は、何か問いがあるときにその解を考察するのではなく、その問いがなぜ生まれたのかという背景を考察するようになっている。本書の問いとは、数学の哲学とは何かという問いであるが、自分の中でこのような問いはこれまで持ったことがなかったのでやはり難解ではあった。「応用」や「証明」の問題に加えて、ここ最近興味のある普遍論争の話が面白く、ぼんやりとではあるが「問いの背景」を感じることができたと思う。2021/07/05

naoto

4

かなり背伸びしちゃったかなぁ~。はっきりいって、ほぼほぼわかってない。プラトニズムがプラトニックに見えたり(笑)ま、いろいろ読んでいけば、こういうのもわかるようになると…思いたい!2018/09/10

-

- 電子書籍

- もう、止まらないからここで…【マイクロ…

-

- 電子書籍

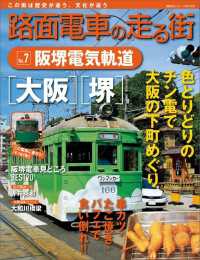

- 路面電車の走る街(7) 阪堺電気軌道 …