内容説明

生徒の「自主的、自発的な参加」に基づく部活動。それはこれまで、「部活動を通した成長」「能力の向上」「友だちとの深い結びつき」など、教育的な文脈で語られてきた。

しかし、統計データや教師の声を繙いていくと、「子どもの成長のため」を免罪符に、大きな矛盾や教員の負担が覆い隠されていることが明らかになる。

教育課程外の活動である部活動は、本来教員の業務ではない。にもかかわらず、「教師が部活顧問をするのは当然」と見なされ、強制的に割り振る学校が大半。早朝から夜まで、土日も休まず活動する部活は多い。日本中の学校で行われている部活動のほとんどが、教師がボランティアで行う「サービス残業」に他ならない。

また、自主的な活動であるはずの部活動への「全員加入」を強制する、自治体・学校も決して少なくない。

法的・制度的な位置づけが曖昧なのに、子ども・教師の両方が加入を強制され、そのことに疑問を抱かない。保護者も「当然のもの」として教師に顧問として長時間の活動を求める。そのような部活動のモデルで成長していく子どもは、このような部活動のあり方を当たり前に思い、再生産していくことになる。

「教育」「子どものため」という題目の裏で何が起きているのか。統計データや子ども・教師の声の解釈から、部活動のリアルと、部活動を取り巻く社会の構造が見えてくる。ほんとうに自発的で、過度の負担のない部活動へ向かうための、問題提起の書。

●部活の加熱化を示す大会数増

●部活動は教師のやりがい搾取?

●「自主的な活動」なのに全員強制

●顧問の「無償奉仕」を求める保護者

●週三回でも「部活動の教育効果」は見込める!

目次

はじめに

1 部活やめたい

2 生徒だけでなく先生も

3 部活は楽しい!:「強制」と「過熱」から考える

4 本書の諸前提:「エビデンス」と「4つの基礎的視座」から運動部・文化部をよりよいものに

第1章 「グレーゾーン」を見える化する

1 「なぜ廊下を走るの?」中学生の訴え

2 「自分だけ外を走ればいい!」

3 「グレーゾーン」としての部活動

4 無法地帯のさまざまな問題と矛盾

5 部活動は「教育課程外」の活動

6 「授業」とのちがいから「部活動」を理解する

7 「スポーツクラブ」や「学習塾」とのちがいから「部活動」を理解する

第2章 自主的だから過熱する――盛り上がり、そして降りられなくなる

1 学校はトップアスリート養成機関?

2 東京オリンピックはもっと盛大に:勝つことに対して高まる期待

3 理想と現実のギャップ

4 部活は麻薬

5 10年間で部活動の指導時間が突出して増加

6 組み体操の巨大化と部活動の過熱との共通点

7 自主的だから過熱する

8 部活動に全国大会がなかった頃

9 部活動が「評価」される 過熱の背景にあるもの

第3章 自主的なのに強制される――矛盾に巻き込まれ、苦悩する

1 大きな勘違い

2 生徒の強制入部

3 部活動指導は教員の仕事なのか?

4 実現不可能な職務命令

5 「居場所」の論理と「競争」の論理:部活動の存在意義は「機会保障」にある

6 競争の論理の見えにくさ

【COLUMN】Twitter発、世間を動かした「部活動の正論」

第4章 強いられる「全員顧問」の苦しみ

1 土日も出勤:「早く負けてほしい」

2 自主的に土日がつぶれていく

3 「部活未亡人」:過労を嘆く妻たちの声

4 若い先生たちの過重負担

5 全員顧問「制度」とは?

6 全員顧問制度の拡大とその背景

7 部活動で先生が「評価」される

第5章 教員の働き方改革――無法地帯における長時間労働

1 教育は無限、教員は有限

2 在校12時間 多くが「過労死ライン」超える

3 休みなき教員の一日

4 一日の休憩時間はたったの10分

5 先生には夏休みがある?

6 夏休みも残業、土日出勤

7 労働基準法の「休憩時間」が確保されていない違法状態

8 無理矢理の休憩時間設定

9 教員の半数は「休憩時間数を知らない」

10 諸悪の根源「給特法」

11 休まないことが美化される!?

【COLUMN】部活動の法的根拠を探るなかで見えてきたこと

第6章 素人が顧問

1 未経験顧問が雪崩に巻き込まれて死亡

2 ボールにさわったことがあればOK

3 素人顧問が語る苦悩

4 部活動好きだった先生の挫折

5 次善の策として顧問を引き受ける

第7章 過剰な練習、事故、暴力――苦しむ生徒の姿

1 守られなかった「週2休」の指針

2 文科省が本気を出した

3 生徒の部活動時間:最大は千葉県の1121分/週

4 外部指導者は救世主か

5 外部指導者は生徒の負荷を増大させる?

6 部活動を「やめさせない」圧力

7 「内申」という束縛の欺瞞

8 部活動における事故

9 顧問からの暴力

【COLUMN】 スポットの当たりにくい小学校の部活動

第8章 先生たちが立ち上がった!

1 職員室の当たり前を打ち壊す

2 「部活問題対策プロジェクト」の誕生

3 既存の組合を超えた活動

ほか

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

きみたけ

たまきら

ま

マッキー

Riopapa

-

![改訂版 キクジュク【Basic】大学入試レベル[音声DL付]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1661326.jpg)

- 電子書籍

- 改訂版 キクジュク【Basic】大学入…

-

- 和書

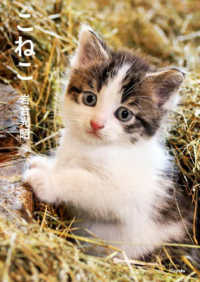

- こねこ 写真文庫