- ホーム

- > 電子書籍

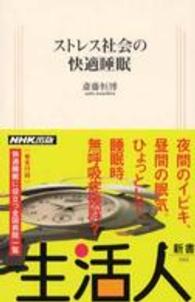

- > 教養文庫・新書・選書

内容説明

差別されてきた人びとが生きる場所には、そこでしか食べられないグルメがある。無名で、見た目もよくない、でも、これほど美味しい料理はない……。大阪のアブラカス、サイボシ、ゴシドリ。アイヌの鹿肉、川魚、鍋料理。北方少数民族の魚皮でつくったデザート。沖縄の島々に伝わるイラブー、ソテツ。そして在日韓国・朝鮮人から広がった焼肉など。垂涎の美味と異色の食文化を大宅賞作家が描く傑作ノンフィクション。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

たまきら

46

「路地の子」を読んで。特権階級がそうでない者の食べ物に良さを見出すー古くは目黒のさんま、最近ではもうブームと言っても良いホルモンでしょうか。どこの国でも少数民族の料理への偏見がありますが、それは日本でも見られることです。地元でも被差別エリアや外国人の多く住むエリアがあり、なんとなく隔離されているような状況です。美味しいんですけどねえ…。アブラカス、気になるな。KFCとポパイが比べられていておかしかったです。私はロイロジャースが好きだったな。2023/07/08

つちのこ

38

アブラカス、サイボシ、アイヌ料理や沖縄のイラブー、ソテツ味噌といった路地や少数民族の間で受け継がれてきたソウルフードは、一般家庭では食卓に上ることもなく、一線を画しているのは間違いない。そんな中で焼肉やホルモン焼が料理の一大カテゴリーとして隆盛を極めている背景には、在日や路地の人々による歴史的な努力があったことが伺える。料理は味だけでなく、精神性が歴史と場所から生じるという著者の見識は的を得ている。郷土食にしかり、おふくろの味も同様かもしれない。ホルモン=放るもんではないことが分かったことも収穫である。2023/06/15

miel

36

今作は国内路地グルメが中心、著者のお膝元の西日本に始まり、アイヌと沖縄の離島へ話が進む。食は生活、農耕には不向きな離島では、動植物、自然に頼る独自の食が根付いた経緯がある。とは言え、現代では物流の発達により日常から非日常、伝統グルメに形を変えている。秘されたご当地グルメには、離島の影の歴史が詰まっている。前作の頃には、その暗い歴史が行間にひしひしと感じられたが、今作は全体的に穏やかなルポになったよう。時間の流れは、歴史の影も浄化させるのかも知れない。2022/05/10

メタボン

29

☆☆☆★ ソウルフードとは良く言ったものだ。料理は精神性、風土性との結びつきが強いことを実感。ホルモンは「放るもん」と私も思っていたが、医学用語だったのか。アイヌ料理、北海道にいながら食したことがなかった。東京大久保のハルコロ、阿寒湖の「ポロンノ」、機会があったら食べてみたい。怖いものみたさという点では、沖縄のイラブーに興味がある。2019/09/04

fseigojp

27

前作の被差別の食卓は、世界のソウルフードにこだわった本だったが、今回は徹底的に日本にこだわったソウルフードの話 実に面白かった2016/09/05