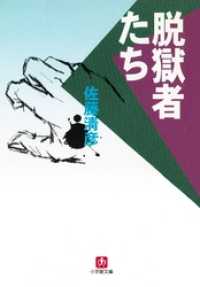

内容説明

吉良邸討ち入りに費やされた軍資金は「約七百両」──武器購入費から潜伏中の会議費、住居費、飲食費に至るまで、大石内蔵助は、その使途の詳細を記した会計帳簿を遺していた。上野介の首を狙う赤穂浪士の行動を金銭面から裏付ける稀有な記録。それは、浪士たちの揺れる心の動きまでをも、数字によって雄弁に物語っていた。歴史的大事件の深層を一級史料から読み解く。「決算書」=史料『預置候金銀請払帳』を全文載録。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

yamatoshiuruhashi

49

小説の「決算!忠臣蔵」を読み本書を知る。本書それ自体がもうドラマですね。何をするにしても資金が必要なのが良くわかります。統率力と金銭感覚の二つがなければ「事」は成し遂げられない。もし金銭感覚がなければ、ないことを自覚したうえで確実なスタッフを擁しなければならない。武人としての大石内蔵助のみならずお金の始末をきちんとつけようとした大石にも魅力を感じることになった。支えた事務方は偉かったなぁ。2020/03/13

kayak-gohan

38

経済的側面から赤穂浪士の吉良邸討ち入りという一大プロジェクトを分析している。「金銀請払帳」が単なる金銭出納の記録にとどまらず、そこに記述された事柄を繋がりで捉えることで財務的裏付けのある史実を浮かび上がらせる資料であることがわかる。限られた人材、予算、時間などといった経営資源の制約がある中でいかにして仕事を組織化し成功に導くかは元禄時代も現代も変わらない課題だと思う。そういう視点から本書を読んでみると、大石内蔵助という人物の計画性=用意周到さ、情理の使い分け=人心収攬の巧みさには大いに学ぶところがあった。2013/03/30

Kouro-hou

35

赤穂藩は塩とかあったので比較的裕福だった。なので例の事件で即お取り潰し食らっても何とか清算できたんである。しかも内匠頭嫁の塩田投資金約700両が残り、筆頭家老の大石内蔵助がお家再興のための資金に使う事にしたのだ。だがしかし…というリアル忠臣蔵の資金繰り一級資料「預置候金銀請払帳」の解説本である。供養のために山買ったり、再興の口利きの諸費用とか様々だが、江戸で敵討をはやる血気盛んな連中をなだめるための往復交通費がデカいという辺りが現実味がある。槍より長刀が2両高価でお前槍で我慢しろ!と言いたくもなるw2019/11/20

金吾

31

忠臣蔵を軍資金の収支から考えるというのは斬新な視点だと思いました。納得できる点が多かったです。旅費が思ったより高いことと結構ギリギリだったことが印象に残りました。2021/06/03

assam2005

26

映画「決算!忠臣蔵」の原作とも言える本。小説版を読み、こちらに興味が湧き、手に取りました。忠臣蔵といえば四十七士だけが耐えに耐え意思を貫いたと思いがちだが、結局その47人が生き抜いたのもお金があったからで、そのやりくりにどれほど見えない裏方が苦心したのかと思うと、ため息が出る。当時の武士全員に経済観念かあったとも思えない。それは、ひとえに勘定方の先を見据えたやりくりと内蔵助の経済観念の賜物だったのだろう。小説版よりリアルで現代的。裏方の尽力に拍手です。2020/02/24