- ホーム

- > 電子書籍

- > 教養文庫・新書・選書

内容説明

ついに始まる裁判員制度。国民の大半は、できれば選ばれたくないし、自分にはきっと回ってこないと思っているが、一生のうちで裁判員に選ばれる確率は約六五人に一人と案外高い。しかも一般人が死刑判決まで下せる制度は世界中で日本だけ。選ばれて法壇に着けば責任は重大である。本書では、裁判の歴史から、刑事裁判の基本原則、裁判員の役割まで、Xデーを迎える前に知っておくべきことを、法教育のカリスマが熱く分かりやすく解説する。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ラスコリ

2

無罪推定はとても大事なこと。9人の犯罪者を逃がして1人の無罪の人を罰しないことも大事なこと。犯罪者が世間に放たれるリスクよりも、無実の人が捕まる冤罪のリスクの方がよっぽど高い。裁判は無罪の発見に努める場所。それは裁判員も変わらない。裁判員には反対であるが。2014/11/23

アルカリオン

1

’09年 刊。著者自身は裁判員制度の導入は拙速だったと考えているが、正式に始まった以上は裁判員制度の意義・含意を社会の一人一人が認識すべきだという視点で、論理的・啓蒙的に書いている。印象に残った論点は129頁。「裁判に『市民感覚』をとりいれる」というと、「民意を反映する」ことだと考える人が多いが、これは誤解だ。裁判を世論調査的多数決で行うという発想では、かつての民衆裁判のような直感や感情による裁判になってしまう。憲法はそれを避けるために裁判所をあえて「選挙によらない非民主的な機関」として設定している。2018/05/10

健康ちゃん崩壊

1

裁判員制度が開始され国民の意識は変わったのだろうか。それをとりまくメデイアは、政府は。寝たら忘れる本の内容より、忘れてはいけないものがある2013/06/18

ばっしー

1

裁判員制度に否定的な意見を持つ筆者が書いた裁判員入門書。疑わしきは被告人の利益に。マスメディアに踊らされている一般大衆が、果たして本当にそう判断が出来るのかという危惧が伝わってくる。2009/05/21

itchy1976

0

裁判所は「誰が真犯人か」を判断するわけではありません。検察官による起訴事実が間違っていないかどうかをチェックする。つまり、検察官vs裁判所ではなく、検察官vs被告人(弁護士)の中で、第3者として入るのが裁判官(裁判員)である。http://blog.goo.ne.jp/itchy1976/e/d19556930901619a066902b69e7251302009/09/10

-

- 電子書籍

- 地味で陰キャな俺が隠れた実力でラブラブ…

-

- 電子書籍

- 愛にとらわれて【分冊】 7巻 ハーレク…

-

- 電子書籍

- キャリア・マネジメント セルフアセスメ…

-

- 電子書籍

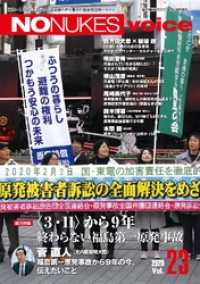

- NONUKES voice 2020年…