- ホーム

- > 電子書籍

- > 教養文庫・新書・選書

内容説明

恥、義理、恩、礼節――日本人が忘れてしまったものはなにか? そして依然として日本人を突き動かしているものはなにか? 第二次世界大戦中、米国戦時情報局の依頼を受け、日本人の気質や行動を研究した文化人類学者ベネディクト。日系人や滞日経験のある米国人たちの協力を得て、日本人の心理を考察し、その矛盾した行動を鋭く分析した。ロングセラーの画期的新訳。

目次

研究課題―日本

戦時下の日本人

応分の場を占めること

明治維新

過去と世間に負い目がある者

万分の一の恩返し

義理ほどつらいものはない

汚名をすすぐ

「人間の楽しみ」の領域

徳目と徳目の板ばさみ

鍛錬

子どもは学ぶ

敗戦後の日本人

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

クプクプ

82

面白かったです。一人でも多くの方に、この作品を読んでほしいので、私は控えめな感想を書くことにします。著者のルース・ベネディクトは女性の方です。文化人類学者といいますか、日本と中国で共通の感情もあれば、日本独特の価値観もあるそうです。また、アメリカと比較すると、日本は恥の文化で、日本人は、子供に優しい子育てをしますが、その中で親が芝居をうって、子供に恥の感覚を教えていきます。また、私は田舎に育ったのですが、日本の田舎の男女の恋愛というものを今回の読書で初めて学びました。消耗しましたが、学びの多い読書でした。2025/01/22

molysk

81

ベネディクトは、アメリカの文化人類学者。本書は、太平洋戦争下の対日調査報告を原型とする日本人の行動パターンの研究。日本の行動様式は、恩の貸借を基準として、受けた恩を返さないのは「恥」として社会的制裁を課す「恥の文化」。着想の契機が、山嵐と関係が悪化した坊っちゃんが、奢られた小銭を返そうと躍起になる姿だった、とは面白い。これに対して、西欧の行動様式は、内面の道徳を基準として、「罪」を自覚して自らを律する「罪の文化」。戦前の日本のみならず、現代でも、例えば強い同調圧力に、恥の文化が息づいていると思われる。2021/03/13

月讀命

70

戦時中であるので日本を訪れる事は出来ない状況下、日本について研究した論文である。著者は文化人類学者であり、第二次大戦中に米国当局の依頼を受け、日本人の性質や行動分析の研究を行った人である。日系人や来日経験のある米国人からの情報採取だけを伝に書き上げた論文であり、日本人でも気が付かない様な詳細な事に至るまで端的に記述しており、ハッとさせられる事も少なくない。現在、日本人は『恥』『義理』『恩』等を余り意識しなくなってしまった為に、一寸違和感はあるものの、当時の日本人気質を改めて思い起こさせてくれる書物である。2010/08/10

てつ

58

30数年ぶりに新訳で読んだ。新訳は読みやすいが少し懲りすぎ、の感がある。内容としては、戦前はこうであった、ということなのだろう。筆者は細かいことにこだわりすぎだとは思うし、誤解もあろうかと思うが、短期間でこれだけの実績を上げたことに敬意を抱く。今の時代にも日本人論が必要かどうかという根本から考えるとき、この本の存在意義は大きい。2019/01/02

けぴ

56

米国人と比較しながら日本人を論じます。第二次世界大戦での日本人対策の一環として研究された本書ですが現代でもなるほどと思わせるところがあります。第12章が特に面白い。日本人の人生の曲線はアメリカとは逆の形を描く。最大の自由と我儘が許されるのは、曲線の両端に位置する乳幼児と老人である。したいことをする自由は結婚前後に底に達する。自由を許された子ども時代の経験は、ことあるごとに表面に噴き出す。臆病になりがちなのに、無謀なまでに勇敢になるような矛盾した行動をとる。実は訪日したことが無い作者とは思えない作品。2022/03/27

-

- 電子書籍

- 美女たちの西洋美術史 - 肖像画は語る…

-

- 電子書籍

- 男子高校生のハレルヤ!4 GA文庫

-

- 電子書籍

- 月のしっぽ 8 マーガレットコミックス…

-

- 電子書籍

- 私立! 桃色高校

-

- 電子書籍

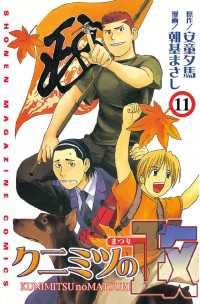

- クニミツの政(11)