内容説明

私はその頃、アルバイトの帰りなど、よく古本屋に寄った。そして、漠然と目についた本を手にとって時間を過ごした。ある時は背表紙だけを眺めながら、三十分、一時間と立ち尽した。そういう時、私は題名を読むよりは、むしろ、変色した紙や色あせた文字、手ずれやしみ、あるいはその本の持つ陰影といったもの、を見ていたのだった。(本文より)憂鬱ななかにも若々しい1960年代の大学の青春を描いた、この時代を象徴する歴史的青春小説。第51回芥川賞受賞作。

-

- 電子書籍

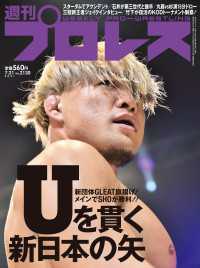

- 週刊プロレス 2021年 7/21号 …

-

- 電子書籍

- 世界の終わりの世界録【分冊版】 105…