内容説明

東電OL殺人事件など難事件を解くカギ、個人識別鑑定王道「指紋鑑定」の原点は日本にあった―明治時代、科学捜査導入の夜明けに企まれた「指紋」を巡る闇。

著者等紹介

渡辺房男[ワタナベフサオ]

1944年、山梨県甲府市生まれ。東京大学文学部仏文科卒。NHK在職中の1999年、「桜田門外十万坪」で第23回歴史文学賞、「指」で第18回世田谷文学賞を受賞。2001年には「ゲルマン紙幣一億円」で第15回中村星湖文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ren5000

23

明治44年に指紋鑑定が犯罪捜査に取り入れられるようになって遡ることおよそ30年前に英国人医師によってその指標が示されていたのに警察は正式採用になるまでなぜ30年も費やしたのか?その謎を巡っての殺人事件がメインとなって指紋鑑定を巡っての推理小説でした。読んでてこの本が何十年も前の小説みたいな錯覚を起こしましたが、初版が2013年でびっくりしました。それが良いか悪いかは評価の分かれるところかな?私は残念ながら後者のほうでした。2017/01/05

room

5

指の紋章…指紋が全ての人間が個別に持つ固有の特徴であることは、もはや常識とも言えるが、そもそも指紋鑑定による犯罪捜査の先駆けとなった起源が、日本であったかも知れないという物語である。実際に警察が犯罪捜査に、指紋鑑定を採用したのは明治44年。遡ること24年前の明治20年、大日本帝国憲法発布前の東京、内藤新宿で起こるある殺人事件がそのきっかけだった…近現代の歴史教育が不充分なこの国で、現在の繁栄を戦後の民主主義国家としての歩みが全てであるような言われ方が多いが、戦前の日本の姿こそあらゆる源流が隠されている。2013/11/27

ピロリ

0

それまでの暴力も借りた自白偏重捜査から証拠重視の近代的捜査への転換に大きく貢献した「指紋」。指紋研究に大きな足跡を残した英国人医師が実は日本に住んで、日本の拇印を押す風習などに触発されて研究に没頭していったとは知らなかった。ただ、ここで描かれているのは、その医師を追った物語ではない。その医師の研究で指紋が犯罪捜査に有用と判りながら、正式に採用されるまでに30年の長きを要した点に発想を得たミステリーだ。これがなかなか面白い。ノンフィクションを読んでるのかと錯覚させられる筆力も素晴らしい。2023/02/12

-

- 電子書籍

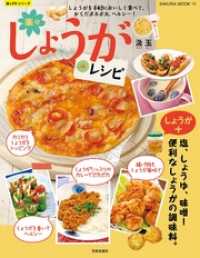

- 楽々しょうがレシピ 楽LIFEシリーズ