内容説明

江戸の言葉落語の粋―当代爆笑落語No.1。年中和服でむかし気質。人呼んで最後の噺家十代文治。父柳家蝠丸から受け継いだ噺家魂、笑いに賭ける心意気。初の芸談半生記。

目次

第1章 文治の道

第2章 文治落語の世界その一『子ほめ』

第3章 文治の周辺

第4章 文治の流儀

第5章 文治落語の主人公たち

第6章 文治落語の世界その二『やかん』

第7章 文治の落語ことば

著者等紹介

桂文治[カツラブンジ]

本名・関口達雄。大正13(1924)年1月14日、初代柳家蝠丸の長男として東京に生まれる。昭和21(1964)年、初代桂小文治に入門、桂小よし。昭和23(1948)年、二つ目に昇進し二代目桂伸治と改名、昭和33(1958)年10月、同名のまま真打昇進。昭和54(1979)年、桂派の祖である文治の十代目を襲名。江戸っ子気質を前面に現わした『蛙茶番』『やかん』『無精床』『火焔太鼓』などの爆笑落語を得意とするほか『源平盛衰記』『お血脈』などの地噺にも定評がある。昭和56(1981)年、芸術祭最優秀賞。平成7(1995)年度芸術選奨大衆芸能部門文部大臣賞受賞。普段でも和服で通す最も噺家らしい噺家といわれている。趣味は南画、書道。書壇院南画部では特選を受賞、回瀾書道会参与。落語芸術協会会長。出囃子『武蔵名物』

太田博[オオタヒロシ]

昭和15(1940)年、静岡に生まれる。早稲田大学卒。元朝日新聞学芸記者。寄席評を中心に伝統芸能を担当。少年期から興味を持ちつづけた落語、歌舞伎にはとくに蘊蓄を傾け、平成10年に『落語と歌舞伎粋な仲』(平凡社)を出版、話題になる。芸術選奨選考審査委員、芸術祭審査員などを務める。「朝日名人会」の企画・制作にも携わる。イッセー尾形との共著『思い出してしまうこと』(講談社)など漫画の原作も手掛ける。現在、朝日新聞に寄席評を執筆中

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

-

- 和書

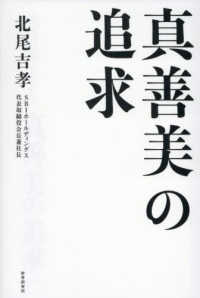

- 真善美の追求