出版社内容情報

自らの生活・文化・環境を守り、改善していくことが「地域づくり」の要諦。人々が幸せを実現するための力をつけることを、どうサポートできるか。本書が提示する、「学び」の視点は、本当の住民のための地域づくりに、新たなアプローチを教えてくれる。

第1章 地域の発展を考える3つの視点

第2章 地域づくりにおける住民参加の意義

第3章 内発的循環型社会形成の学習プロセス

―山形県長井市レインボープランを事例として―

第4章 地域づくりと多面的機能発揮におけるキーパーソンの役割

―兵庫県小野市きすみの地区の事例から―

第5章 有機農業運動のパイオニアにみる運動の持続性の条件

―千葉県三芳村の有機農業運動の事例から―

第6章 有機農業グループの活動と新たな混住化

―群馬県倉渕村の事例から―

第7章 過疎山村における多様なリアリティが示す地域づくりの姿

―島根県浜田市S町の事例から―

第8章 「ユニバーサル交流」にみる開かれた都市農村交流の可能性

第9章 都市農業公園の存立条件―横浜市ふるさと村の事例から―

第10章 ドッグランにみる行政・愛犬家・住民の関係性

―「共益」から「公益」の創出のシナリオ―

第11章 村落開発支援におけるノーマルアクシデントとその帰結

―NGOによるインドネシア村落開発事業を事例として―

第12章 地域づくり,農村計画における「場所」と「空間」,地域での実践の意義

結び 学生の潜在能力と対話型教育

―この本はどのようにして生まれたか―

目次

地域の発展を考える3つの視点

地域づくりにおける住民参加の意義

内発的循環型社会形成の学習プロセス―山形県長井市レインボープランを事例として

地域づくりと多面的機能発揮におけるキーパーソンの役割―兵庫県小野市きすみの地区の事例から

有機農業運動のパイオニアにみる運動の持続性の条件―千葉県三芳村の有機農業運動の事例から

有機農業グループの活動と新たな混住化―群馬県倉渕村の事例から

過疎山村における多様なリアリティが示す地域づくりの姿―島根県浜田市S町の事例から

「ユニバーサル交流」にみる開かれた都市農村交流の可能性と存立条件

都市農業公園の存立条件―横浜市ふるさと村の事例から

ドッグランにみる行政・愛犬家・住民の関係性―「共益」から「公益」の創出のシナリオ

村落開発支援におけるノーマルアクシデントとその帰結―NGOによるインドネシア村落開発事業を事例として

地域づくり,農村計画における「場所」と「空間」,地域での実践の意義

学生の潜在能力と対話型教育―この本はどのようにして生まれたか

著者等紹介

北野収[キタノシュウ]

1962年生まれ。東京都出身。日本大学農獣医学部卒業。東京農工大学大学院農学研究科中退。コーネル大学大学院修士課程、同博士課程修了。Ph.D.(都市計画学)取得。民間調査機関、農林水産省(国際協力課、地域計画課、官房調査課ほか)を経て、日本大学生物資源科学部国際地域開発学科准教授。専門分野は、地域開発論、NGO研究、社会運動論。日本国際地域開発学会奨励賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

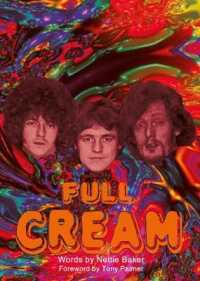

- 洋書

- Full Cream