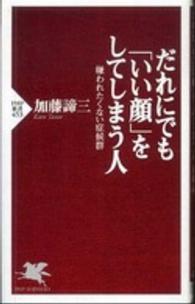

内容説明

国立科学博物館のモグラ博士が持つもうひとつの顔―知られざる標本蒐集の日常を綴った『ソトコト』の人気連載を書籍化!

目次

第1章 標本バカも楽じゃない(死体を集めるお仕事?;「リス大会」の勝者は? ほか)

第2章 事件は現場で起きている(埋めなければならない理由;ウミガメを回収せよ ほか)

第3章 標本に学べ(証拠としての標本;マイブーム、鎖骨 ほか)

第4章 標本バカの主張(学名を楽しむ;唯一の標本 ほか)

第5章 偉大なる標本バカたち(モグラの標本を集める;ロスチャイルドの博物館 ほか)

著者等紹介

川田伸一郎[カワダシンイチロウ]

1973年岡山県生まれ。国立科学博物館動物研究部研究主幹。弘前大学大学院理学研究科生物学専攻修士課程修了。名古屋大学大学院生命農学研究科入学後、ロシアの科学アカデミーシベリア支部への留学を経て、農学博士号取得。2011年、博物館法施行60周年記念奨励賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

けんとまん1007

70

楽しい!!!!の一言に尽きる。川田さんの奮闘ぶりが、眼に浮かぶ。声が聴こえ、汗も眼に見え、息遣いがするだけでなく、頭の中まで見えてくるようだ。川田さんの行動自体も素晴らしいのだが、それを的確に伝える文章がいい。標本にもいろいろあるし、その意味は素人が想像する域をはるかに超える。やはり、数があることの意味だ。先に読んだ、キリンの郡司芽久さんや、クジラの田島木綿子さんも登場して、オールスターキャストだ。そして、浅野文彦さんのイラストが抜群で、面白さを何倍にも増幅している。2022/01/17

あじ

35

“バカ”のつく書籍は意外とあるんですよ。でも【標本】は二冊目かな、実際に標本を作る人の話は初めてで夢中になって読み通しました。研究には何千何百という標本が必要になるそうです。打ち上げられたよー、車に轢かれたよーと連絡が入れば研究員自らが現地に赴き回収する。解剖台の上に誰かが乗せてくれた対象を標本にする事は極めて稀で、遠出も厭わないそうです。筆者は二児の父親。昆虫や恐竜に興味を示す息子たちとの閑話休題が微笑ましく、互いに共鳴し合う姿が素晴らしいです。そして感性凄まじい浅野文彦さんのイラストが華を添えています2020/11/03

たまきら

34

笑いっぱなし。自分も死体を(電車で)取りに行ったことがありますが、Roadkillはまだ食したことはありません。機会があればハクビシンを食べてみたいとは思っていますが…。しかしこの本が出版されるまでに6年以上かかっているんですねえ…!つくばの見学会には是非行きたいなあ!2021/08/05

アナクマ

28

当たり前かもしれませんが、とにかく話が具体的でそこが魅力。頻出する傷と疲労と五感の話題、固有名詞の科学濃度、中身の詰まった数字…肉体感覚をともなう理科の現場の話はいつだって面白い(ロードキル個体は処理がナンなので食べると強烈に臭い)◉全話に添えられた挿絵はとんちの効いたリアル寄りのイラスト。本編に負けない職人技で、各エピソードの理解を楽しく促してくれました。◉話題は多く(その背景はさらに広く)、再チャレンジ対象にします。メモ→ 証拠としての標本。大好きな骨(鎖骨とか大好きな部分の意)。標本番号を4桁に。→2021/09/07

かおりんご

26

標本、剥製の世界が知れて面白かったです。川田先生の書く文章が、興味を掻き立ててくれます。これから、博物館での骨格標本の見方が変わりそう。小学校高学年からでも、楽しめそうです。2022/07/30