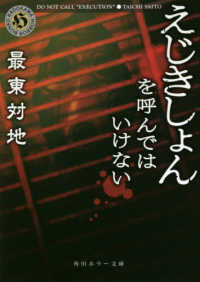

内容説明

日本軍は時代遅れの装備と精神主義で戦ったと批判されるが事実は異なる。明治維新からわずか三〇年で、西欧の技術に負けない国産小銃をつくり上げ、世界に先駆けて機関銃を攻撃兵器として活用した。手榴弾を開発し、擲弾筒の集中運用はまさに日本軍だけが行なった。陸自駐屯地の資料館に保存される当時の遺物・資料をもとに日本陸軍の奮闘を正しく伝える!

目次

第1章 幕末・維新の小銃(画期的な雷管式ゲベール銃;前装式滑腔銃の限界 ほか)

第2章 日本兵は国産小銃で戦った(村田銃;有坂「三十年式歩兵銃」 ほか)

第3章 戦場の主役となった機関銃(空冷ホチキス機関砲と三八式機関銃;三年式重機関銃の開発 ほか)

第4章 不足する国産軍用拳銃(戦闘のわき役;騎兵装備用の国産第一号拳銃 ほか)

第5章 手榴弾・擲弾筒(手榴弾と十年式擲弾筒;小さな迫撃砲「八九式重擲弾筒」)

著者等紹介

荒木肇[アラキハジメ]

1951年東京生まれ。横浜国立大学教育学部卒業、同大学院修士課程修了。専攻は日本近代教育史。日露戦後の社会と教育改革、大正期の学校教育と陸海軍教育、主に陸軍と学校、社会との関係の研究を行なう。2001年には陸上幕僚長感謝状を受ける。年間を通して、自衛隊部隊、学校などで講話を行なう(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

六点

9

最近少しずつ増えた、日本陸軍の兵器の再評価本である。「明治生まれの小銃で戦った」だの「軽機関銃にまで銃剣をつけた白兵戦主義の権化」だっただの、喧しいものであり、また事実に基づかないものは多い。この本では、日本国内の自衛隊が保存している、スナイドル銃や村田銃、99式歩兵銃に至るまで、実物と執銃姿勢まで掲載し、日本軍の「満州で歩兵第一線に火力を集中させ戦闘を行う」事を偏執的までに追求した、その意味で徹頭徹尾合理性に貫かれた日本陸軍の兵器整備構想を、初学の読者にも理解りやすく提示してくれる。ぜひ読まれたい。2020/02/14

金吾

3

△武器は小銃、機関銃、拳銃のように個人が使用する物に限定されていたため、戦車や飛行機、大砲のような大きな武器を想像していた私にとっては期待外れでした。2020/01/22