内容説明

東宝、東映、大映、松竹、日活、そして独プロと、映画界を横断し、巨匠・名優たちとともに、映画作りに参画した、戦後最大の映画人―作曲家・伊福部昭。伊福部昭を通して見る、戦後日本映画史。

目次

第1章 伊福部昭と映画音楽

第2章 東宝映画と伊福部映画音楽

第3章 大映映画と伊福部映画音楽

第4章 東映映画と伊福部映画音楽

第5章 日活映画と伊福部映画音楽

第6章 松竹映画と伊福部映画音楽

第7章 独立映画プロダクションと伊福部映画音楽

第8章 ドキュメンタリー・文化映画と伊福部映画音楽

著者等紹介

小林淳[コバヤシアツシ]

文筆業。1958(昭和33)年、東京生まれ。日本映画・外国映画にかかわる文筆・評論活動を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

keroppi

32

伊福部昭さんと言えば「ゴジラ」だと思っていた。「大魔神」「わんぱく王子の大蛇退治」くらいまでなら知っていたが、この本は、戦後日本映画史の中で、伊福部昭の音楽を綴る。「座頭市」「眠狂四郎」「ビルマの竪琴」「帝銀事件死刑囚」「蟹工船」上げていくとキリがない。何と文化映画まで。丁寧に綴られる作品の中から浮かび上がる伊福部さんの音楽に対する真摯さとこだわり。「蟹工船」の時、バイオリニストが小林多喜二の弟だったというエピソード等、実に興味深い話が多かった。図書館で調べ、伊福部さんのCDを沢山予約してしまった。2017/03/13

たいそ

2

2014年。映画会社別に振り返るという構成。同じ著者の以前の書籍でとり上げられたエピソードが多かったように感じたが、以前に比べて「この作品とこの作品は同じモチーフ」的な話が印象に残った。悪く言うと使いまわしだが、どういう場面でどういう楽案が使われるのかといったことから、作曲者の意図を知る上で重要だと思う。全作品が観られるわけではないし、年月も経ってしまっているので新たな事実にたどりつくのは難しそうだが、「伊福部映画音楽探求は続いていく。」2017/07/15

K・ITO

1

逆に、すらりとした虫も殺さぬような美男美女ほど音楽をつけにくいものはなかった。こうした役者が激昴する画などに管弦楽の全奏による分厚い音楽をかぶせると、役者が画面から吹き飛んでしまう。影が薄いために、音楽の印象があまりに強くなってしまうのだ。だから優柔不断とも他者に受け取られてしまうような、曖昧な音を流すよりほかに手がなかった。特に女優には手を焼いた。それを伊福部は美人薄命ならぬ<美人薄音>と称していた。役者の演技力と顔立ち、内から発散されるオーラに音楽采配は微妙に影響される。役者によっても音楽は左右される2017/01/09

-

- 和書

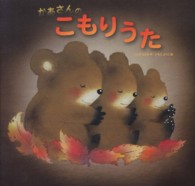

- かあさんのこもりうた