目次

1 新人勧誘

2 社会化

3 コミュニケーション

4 ネットワーキング

5 動員

6 攻撃

7 未来は暗いか?

著者等紹介

エブナー,ユリア[エブナー,ユリア] [Ebner,Julia]

1991年ウィーン生まれ。戦略対話研究所(ISD)上席主任研究官。オンラインの過激主義、偽情報、ヘイトスピーチなどを研究対象とする。研究結果をもとに、国際連合、北大西洋条約機構、世界銀行ほか数々の政府機関や諜報機関に対してアドバイスを行っている。「ガーディアン」「インディペンデント」などに寄稿。著書『The Rage:The Vicious Circle of Islamist and Far‐Right Extremism』(I.B.Tauris&Co Ltd、2018年、未邦訳)で「シュピーゲル」のベストセラー、2018年ブルーノ・クライスキー賞を受賞

西川美樹[ニシカワミキ]

翻訳家。東京女子大学文理学部英米文学科卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 電子書籍

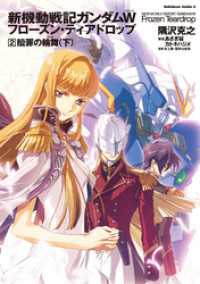

- 新機動戦記ガンダムW フローズン・ティ…