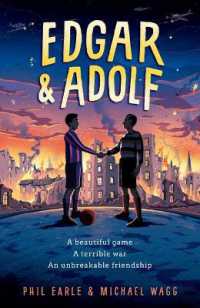

内容説明

西洋絵画における巨匠たちの作品制作に鏡やレンズがいかに用いられたか。

目次

introduction

the visual evidence

the textual evidence

bibliography

list of illustrations

acknowledgments

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ホークス

41

2006年刊。西洋絵画を15世紀の短期間で精緻化・モダン化したのは光学機器(主に鏡とレンズ)とする仮説の論証本。著者は多くの絵から光学機器由来の痕跡を探す。コラージュ的構成、不自然な圧縮・伸長、強い照明などは確かに主張通り。短期間での変化も裏付けと言えそうだ。道具がダメな訳ではない。画家が生身の職人である以上、膨大な手間と時間を減らせる道具を、使わない方が不自然と著者は言う。コンパス同様、当たり前の道具になっていたと思われる。論証は半分しか理解できなかったが、大型本のお陰で拡大画像の美しさは満喫できた。2024/03/10

おおにし

20

中世のある時期から西洋絵画にまるで写真のような細密画が登場したが、この背景にはホックニーがいうように画家が光学機器を利用した可能性がある。状況証拠しかなくホックニーの仮説を実証することはできないが、光学機器を使用してカラヴァッジョが描いたという精密なリンゴの絵と、セザンヌが描いた「ぎこちない」リンゴの絵を離れたところから比較すると、セザンヌのリンゴの方がよりリアルに見えてきた。印象派は自分の2つの眼で見て描くという原点回帰の潮流だったのだと理解した。ホックニーすごい!2023/09/09

Kazuo Ebihara

2

今日、フェルメールの絵画制作には、カメラ・オブスクーラという光学機器が使われていたことが定説になっている。 本書では、芸術家ホックニーが、西洋絵画は、その遥か前から、凸面鏡やレンズを使った方法で作られ、進化して来たことの立証を試みた。 ファン・エイク、カラヴァッジョ、ダ・ヴィンチ、アングルなどの絵画の細部を分析。 表紙の写真は、ホックニーが棒の先にプリズムをつけた「カメラ・ルシーダ」を用いて、対象物を紙に写し取る実験を行っているところ。 豊富なカラー写真も美しく、美術ミステリーのような目ウロコ本。2025/05/02

monge

2

自分にとって衝撃の一冊。今年一番の驚き(あまり読んでいませんが)そうだったのか!2006年刊行なのに知らなかった。あの西洋の陰影のある絵、名だたる巨匠たちの絵の描き方。特に198ページの肖像画はホックニーの言葉を聞きたら絵の見方が変わる。まさに衝撃でした。カラヴァッジョとルーベンスの模写も大変興味深い。絵を見る人、描く人には非常におすすめ。ホックニーにこんな面があったとは。 2017/12/19

ULTRA LUCKY SEVEN

2

西洋美術を根底から揺さぶったテレビシリーズの書籍版。名画家もカメラオブスキュアを使っていた。。けれど、それでも素晴らしい絵をつくることを個性というのだ。とホックニーは言います。けっして機械を使うことは卑怯なことではなく、本当に人生を絵に捧げるために必要なことだと。2011/10/09