出版社内容情報

多文化、多民族、多言語の共存を巧妙な政治システムによって実現しようとしたハプスブルク帝国は、第一次世界大戦をもって崩壊。その後に実現した民族国家群は旧帝国を否定的に捉えることで、自分たちの存在を正当化したが、その後の歩みは苦難に満ちていた。そして、21世紀を迎え、この地域の多くはEUという政治統合体に含まれることとなり、かつての政治的統合体ハプスブルク国家は“多文化共存”という視点から、再評価を受けるようになった。その機運のなか、中公新書『ハプスブルクの実験-多文化共存を目指して-』を刊行。更に10年を経て、日本の捕虜収容所(第一次世界大戦時)研究の成果を加えてグレードアップした増補改訂版の刊行となった。

内容説明

多文化・多民族・多言語の共存を、巧妙精緻な政治システムによって実現し、第一次大戦をもって崩壊したハプスブルク帝国。それは不可能な試みだったのか?民族自決・国民国家の理念に基づかない国家モデルの展望は?その歴史的「実験」の意義を、いま改めて問う。

目次

第1章 自立して対等にして共通―アウスグライヒ体制の構造

第2章 あなたの民族は?―統計と民族

第3章 もしも兵士になったら―軍隊と民族

第4章 役所で―行政と民族

第5章 少数民族系小学校のつくり方―教育と民族

第6章 ユダヤ人ナショナリズムとシオニズム

第7章 アメリカへ、アメリカから―失われた故郷

第8章 民族は比例的に代表されるか―議会と民族

第9章 人類最後の日々―ハプスブルク帝国の崩壊とAONOGAHARA

エピローグ 崩壊そして新たな出発

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

あくび虫

1

面白かったところと、専門的すぎて読み飛ばしたところと。ハプスブルク家のお話ではなく、ハプスブルク帝国についての論考です。歴史の教科書の中では肯定的にしか語られない、ヴェルサイユ体制や民族自決に、新たな視座を与えてくれました。でも何より、これだけ複雑な問題を内包したハプスブルク帝国が一応は国家として存在できた不思議に、打たれずにはいられません。2018/06/22

山内

1

多民族国家の方法が書かれた本。オーストリア=ハンガリー帝国を幅広い視点から少しずつ切り取っているので、不勉強な私でも読みやすかった。ただの綺麗事にみえた帝国成立時の理念を、現実のものにしようと苦心する帝国の姿は、それが結実したかどうかはともかくとして、評価に値するのではないかと思う。2014/10/25

-

- 和書

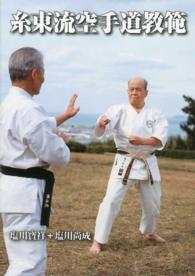

- 糸東流空手道教範