内容説明

「黄色いさくらんぼ」「バラが咲いた」「夜霧よ今夜も有難う」「涙くんさよなら」「人生いろいろ」など数多くのヒットを放った昭和の大作曲家、ハマクラこと浜口庫之助の自伝的エッセイにして唯一の著書(1991年刊)。大正6年(1917年)、神戸の貿易商の息子として生まれ、音楽が溢れるハイカラな家庭に育った浜口は、のちに東京に移住、バンド活動にのめりこんでいく。戦後は流行歌のソングライターとしてめきめき頭角を現していった。本書は、自らの生い立ちから、音楽についての哲学、作詞作曲のノウハウ、独自のリズム論、人生訓までさまざまなテーマを論じている。昭和のポピュラー音楽史としても貴重な資料である。

目次

1 音楽と人生(僕の生い立ち;音楽家をめざす ほか)

2 ヒット曲の周辺(人生のラッパ手;桂馬人間のうた ほか)

3 音楽の秘密(リズムと間;ブランコと躍動感 ほか)

4 人生いろいろ(散歩の効用;「大元帥」の断食 ほか)

著者等紹介

浜口庫之助[ハマグチクラノスケ]

1917年、兵庫県神戸市出身。ハワイアン、ジャズ、ラテンなどの洋楽に傾倒し、ギタリスト/シンガーとして活躍。戦後もバンド活動を続けた後、作詞家/作曲家に転身。1990年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

- 評価

稲岡慶郎の本棚

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ばんだねいっぺい

23

のほほんとしてそうでいて、人生は、半分、遊びで「ゆるむ」になってはダメと言いながら、外からは、寝ても覚めても音楽に夢中なのが、愛らしい。「涙くん、さよなら」は、そういうところから生まれたのか。こういう粋なセンスを持つ御仁はほんとうに絶滅危惧種だなぁ。2018/11/22

'75s'85s

12

図書館で最近借りて、次の予約が入ってたので、急いで読んで、面白かったです。リズムの話の振り子の回転運動とか。メロディーとかって、点でリズムを感じるより、大きく流れを感じたほうが、ノリがいい気がするし、逆に一回アドリブで弾いたりしたのをコピーするとノリがなくなってたりするのも、そういうことかも?って思いました。さらに逆に、ギターのバッキングなんかは点で感じたほうがノリがよくて、そのノリでギター・ソロに入ると、変なリズムのソロになってしまうってことが今まで多かった気もしました。だから「弾き分けよう」(笑)。2025/03/30

駄目男

1

ハマクラこと浜口庫之助さんを知ったのがいつの頃か今となっては思い出せないが、後年、認識を一変させたのは高田恭子が歌った『みんな夢の中』と、にしきのあきらの『もう恋なのか』の作曲者だと知った時からだった。昔からこの2曲が大好きで、まさか、あのハマクラさんが作者だったとは長い間知らなかった。多くのヒット曲を手掛けた人と分り改めてその才能に驚いた。ハマクラさんが亡くなったのは1990年12月2日。その翌年、唯一の著書である本書がこの度復刊。今年で生誕100年になるらしい。だから早速購入して読んだわけで。 2017/07/30

サトル

0

手元に置いておきたい本だったので、幸い文庫版として復刻したと聞き、ネット購入で再読した。ハマクラの音楽と人生の箴言で溢れている。その中でも秀逸なのが、自らの人生をワルツに例えている所だろうか。ヅンタッターというリズムに合わせ、ヅンは力強く跳びあがり、タッは跳びあがって軽く宙に浮いて、そして最後のターは地上に降りてきてしゃがんで力を蓄えている状態。これは、働いて、遊んで、そのあとまた充電するという人生の生き方そのものだと云う。まさしくこれがハマクラミュージックの極意か。和田誠のカバーイラストも絶妙だ。 2018/04/11

-

- 和書

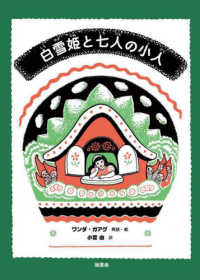

- 白雪姫と七人の小人

-

- 和書

- 基礎栄養学 (増訂6版)