内容説明

オンガクの歴史を、スクラッチ&コラージュ!誕生とともに遺棄された「新しい音楽」の系譜。電子音楽、デジタル美学、再現/複製、アルゴリズム、正常な誤動作;電子音響、人間と機械の交感、グリッチ、ノイズ・ミュージック。関連ディスク・レビュー掲載。音響派/グリッチ/ノイズ・ミュージックと、その不可視の始祖である電子音楽との、「テクノロジー」の審級における出会い。その、スリリングな記録がここにある。

目次

序章 「非=クロノロジー」としての「歴史」

第1章 「電子音楽」と「電子音響」

第2章 「音楽」vs「テクノロジー」

第3章 クセナキスの教え

第4章 「ノイズ」から「グリッチ」へ

第5章 イノヴェーション/インヴェンション

著者等紹介

佐々木敦[ササキアツシ]

1964年7月8日愛知県名古屋市生まれ。批評家。HEADZ代表。音楽雑誌『FADER』発行人。慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスと武蔵野美術大学で非常勤講師も務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

moi

1

めっちゃ「」で括るやん2020/12/10

保山ひャン

1

電子音楽のはじまり、ラージメイカーズ、リンドブラッド、アンリ・プスールから、高橋悠治、クセナキス、メルツバウ、マーカス・ポップ、刀根康尚を経て、シュトックハウゼンに戻る。アドルノやキットラー、ノルベルト・ボルツなどの考察も加えて、音とテクノロジーの関係を探る理論的な部分が中心の本だった。途中から、勝手に将棋の電王戦との類推で読んでしまうことが多かった。あれも人間とテクノロジーが出会う場所にはちがいないし。2015/12/10

マッキー

1

楽譜や楽器によって音色が制限されていた音楽に新しい可能性をもたらしたのが、テクノロジーの発展とそれに伴うノイズミュージックの誕生だった。しかしアナログ楽器よりも精緻に音色を選び出せるノイズミュージックも、結局はテクノロジーという大枠に制限されるため、Ovalなどの電子音響派はCDにあえて加工をして生じる音飛びの偶発性に新たな音楽の可能性を切り拓いた。2011/01/23

ビーフハート

0

長いこと時間がかかったけど、つっかえつっかえしながらもとりあえず読了。まだちゃんとは消化しきれてないので、またいつか読み返すだろう。個人的には、あとがきから読むと全体を把握しやすいように思った。電子音(楽or響)が誕生した瞬間から生まれた数々の問題提起の考察は、なかなかに刺激的でした。2014/10/19

kzmt

0

当時意味わからんながらも読んだ、クセナキスとか好きなら楽しめるかも?2010/12/01

-

- 電子書籍

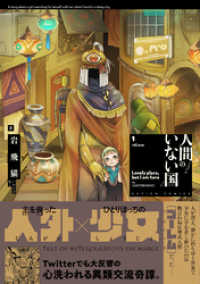

- 人間のいない国 分冊版 17 アクショ…