出版社内容情報

戦型別名局集シリーズ第1弾!古今の穴熊の名局100局を解説付き棋譜で楽しめる。穴熊党必買の記念碑的一冊。

「穴熊をただの『穴熊囲い』から『穴熊戦法』に昇格させることに成功しました。これが私の将棋史における大きな貢献の一つでしょう」(大内延介九段)

「当然ながら当初の頃は、皆振り飛車穴熊を軽視していました。だから結構勝率は良かったんです。だからだんだんと…。でも10年ぐらいかかりました。プロにこれは容易ならざる戦法だと認められるまでには」(西村一義九段)

「羽生世代が出てきて、どんどん将棋を体系的にしていきました。その中で穴熊を位置付けることによって、穴熊がきちんと評価されるようになったと思います」(福崎文吾九段)

「本当のトッププロ同士ですと、振り飛車穴熊オンリーで戦って、例えば七冠王とか実現したら尊敬しますね。可能性はないわけじゃないと思うんですけど。よほどのひらめきや才能が必要じゃないかと思います」(広瀬章人八段)

本書が第1弾となる将棋戦型別名局集。その名の通り、特定の戦型の名局を100局集め、解説とともに1冊にまとめた書籍です。

「穴熊党総裁」と呼ばれた大内延介九段が、当時の中原誠名人と死闘を繰り広げた1975年の名人戦。

異端とされることの多かった穴熊が名人戦の舞台に現れ、本格的な戦法として歩みだしたのが40年前のことです。

穴熊は、初めから優秀な囲いとして認知されていたわけではありません。玉頭位取り戦法に対して、どうしたら振り飛車側が最善の陣形を組めるのか、という将棋の技術的なテーマから生まれたものです。

その後玉頭位取りは衰退し、代わって居飛車穴熊が現れ現在に至ります。この40年で穴熊戦法はどのような技術革新を遂げたのか。100局の名局が築き上げてきた将棋の歴史と、穴熊戦法に身を託して戦ったプロ棋士たちの軌跡をじっくりとご堪能ください。

また、本書冒頭には、監修の大内延介九段の他、西村一義九段、福崎文吾九段、広瀬章人八段の計4名のインタビューと自戦解説を収録しています。

名棋士たちが語る穴熊観、穴熊マニアならこれは見逃せません。

第1部 穴熊の名棋士

内容説明

穴熊の名局100局を解説付きで収録!+大内、西村、福崎、広瀬―穴熊党4棋士のインタビュー収録。

目次

第1部 穴熊の名棋士(穴熊党総裁、振り穴を語る―大内延介九段;この道を進むしかない―西村一義九段 ほか)

第2部 棋譜解説(名勝負編(大山の振り穴―中原誠八段VS大山康晴十段;見応えある終盤戦―中原誠十段VS大山康晴名人 ほか)

戦術別勝局編(石田流からの後手4五桂跳ね―大山康晴十五世名人VS大内延介八段;矢倉攻略―大内延介八段VS丸田祐三九段 ほか)

熱局編(銀冠からの組み替え―中原誠五段VS木村義徳五段;升田の振り穴―升田幸三九段VS佐伯昌優六段 ほか))

著者等紹介

大内延介[オオウチノブユキ]

昭和16年10月2日、東京都港区の生まれ。29年、6級で(故)土居市太郎名誉名人門。38年4月、四段。59年4月、九段。42年7月、第8期王位戦でタイトル初挑戦(六段での挑戦は当時初)。51年3月、第1期棋王戦で初タイトルを獲得。平成12年、通算800勝(将棋栄誉敢闘賞)。14年11月、現役勤続40年。22年4月、引退。タイトル戦登場は4回、獲得は棋王1期。他に棋戦優勝8回(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ま

kenitirokikuti

-

- 和書

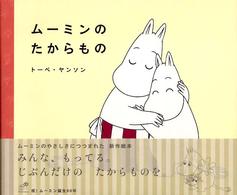

- ムーミンのたからもの